○はじめに

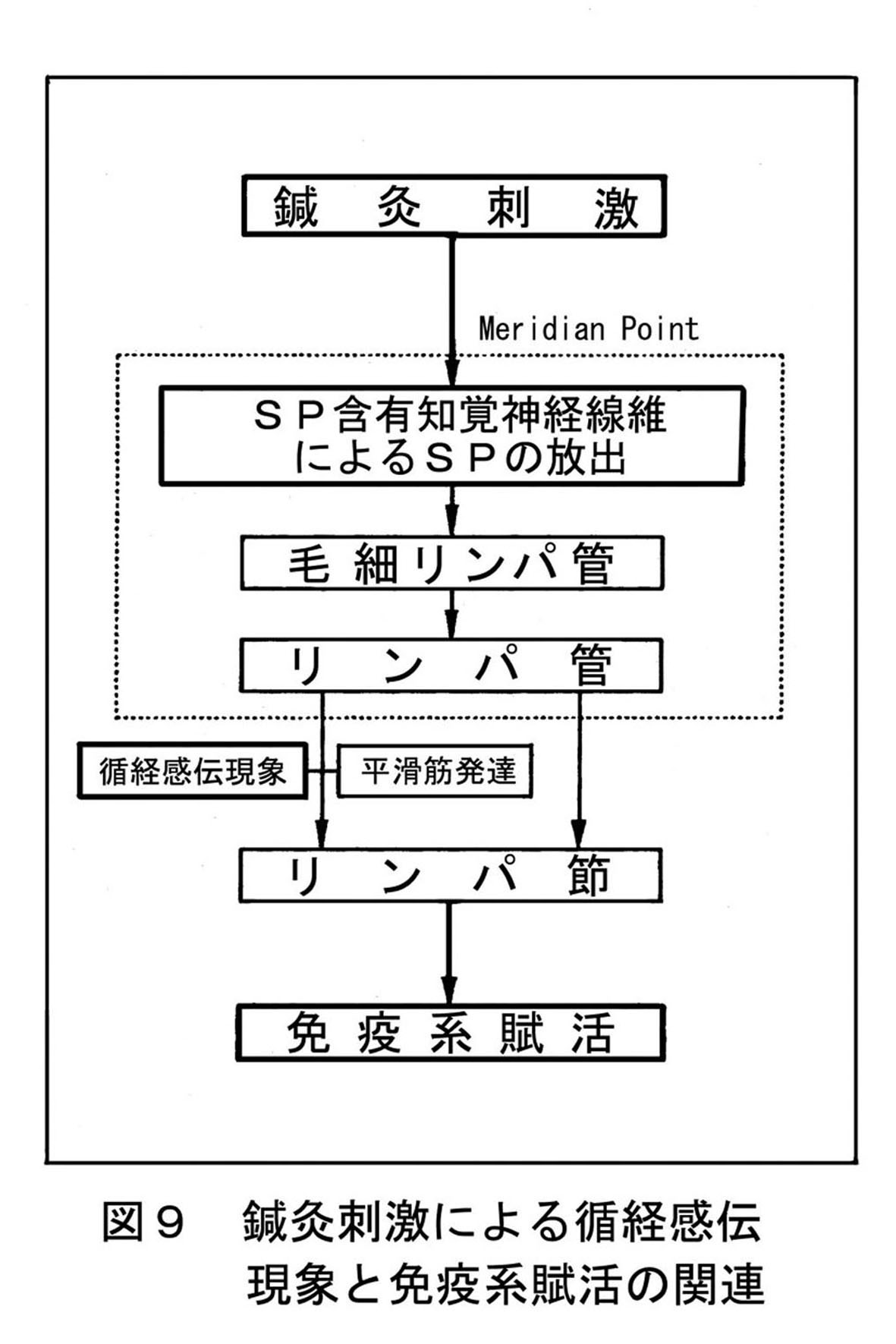

筆者らは経穴の基礎的研究として、ヒト合谷相当部やその周辺非経穴部の皮膚をH・E染色法と蛍光染色法により観察した。その結果経穴部には神経・脈管が多く存在し、経絡上にもこれらが比較的多く存在することを観察した。さらにヒト合谷相当部やマウスの皮膚へ酵素抗体法を行った。そして神経伝達物質であるSubstance-P(以降SP)を含有する知覚神経線維とリンパ系との神経免疫組織学的関連に着目し、「経穴への鍼灸刺激がリンパ管を介して免疫系を賦活する機序について」と題して、すでに本誌1)において報告した。筆者らの観察したこの組織像のSP含有知覚神経線維とリンパ系の関連は免疫系を活性化するだけでなく、循経感伝現象(経穴部への鍼灸刺激により発生した鈍い感覚が経絡に沿って非常にゆっくりと走行する現象)を発現する端緒となり得ることが考えられる。今回この組織像と循経感伝現象との関連について考察したので報告する。

1)経穴部とリンパ管との関連

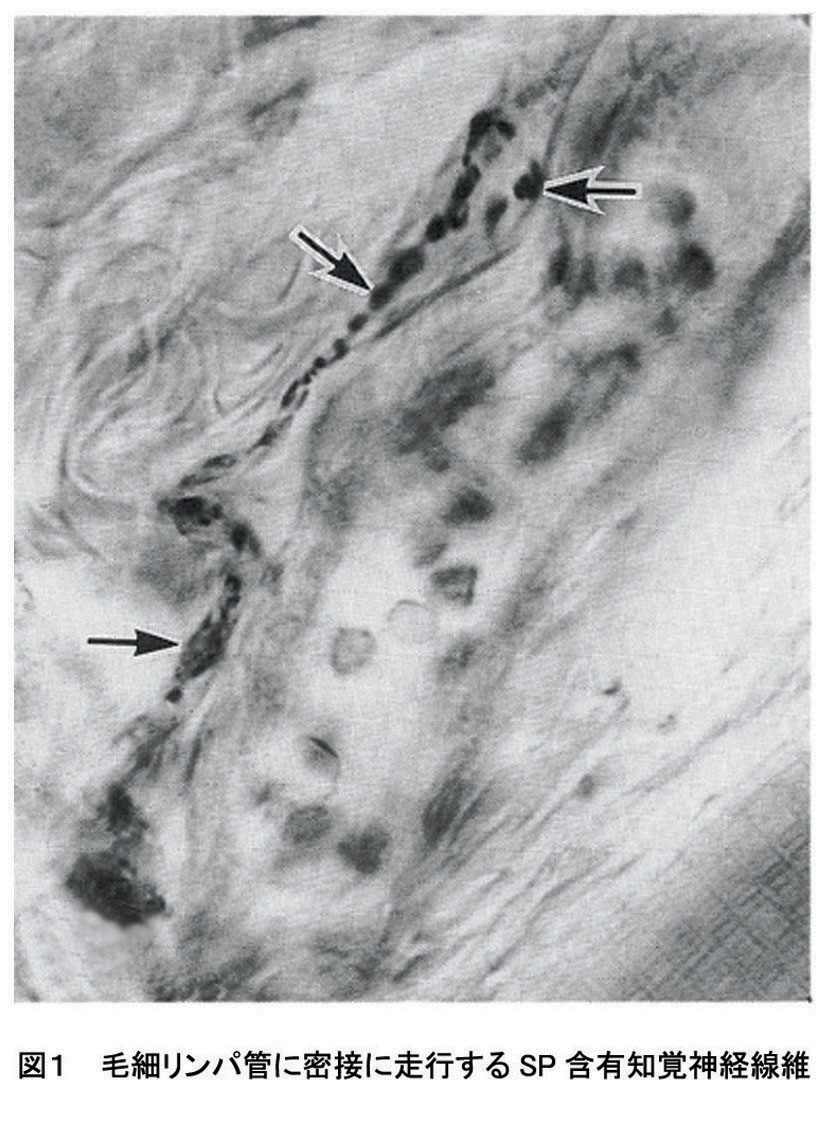

経穴部にはSP含有知覚神経線維が毛細リンパ管に密接に走行する組織像

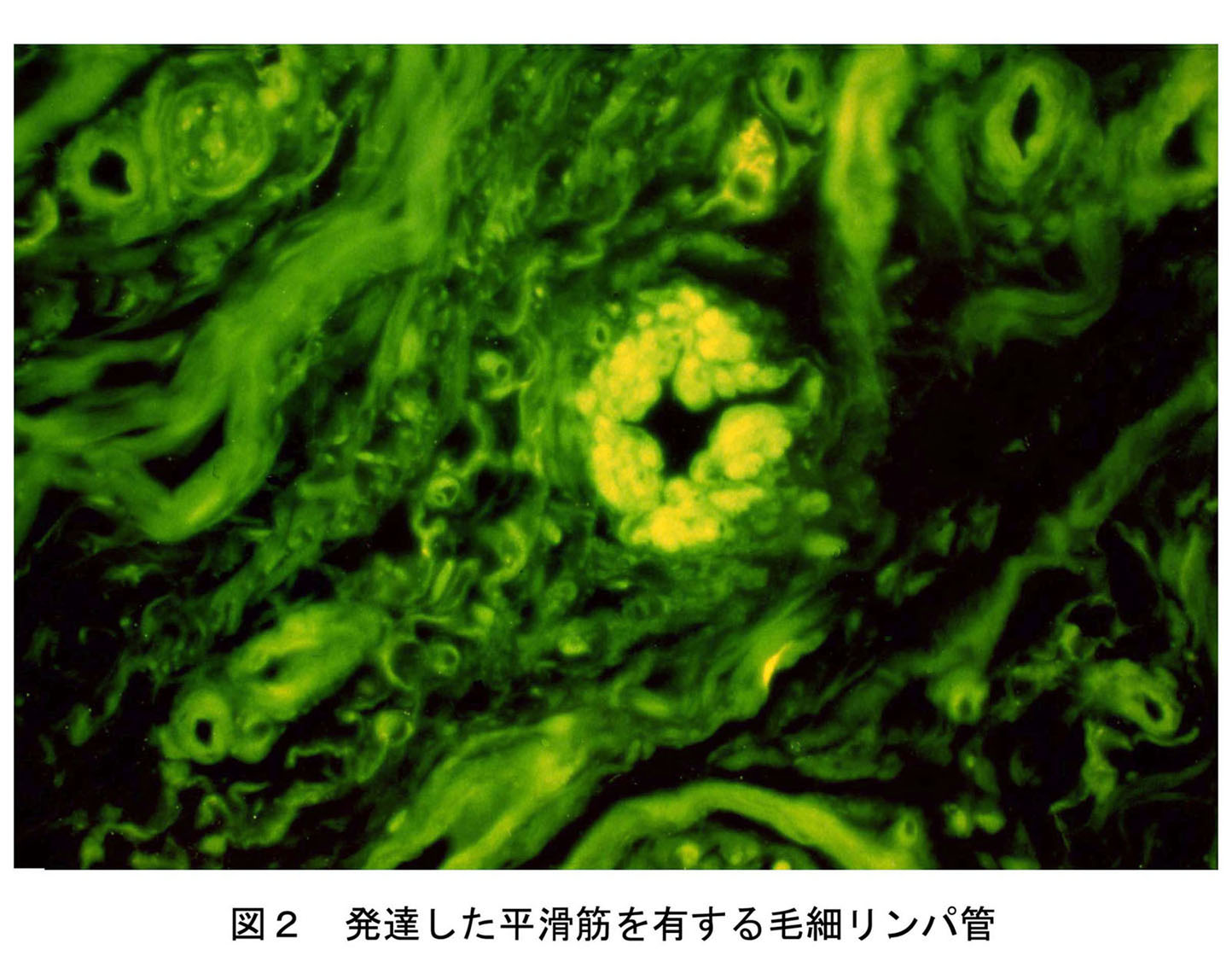

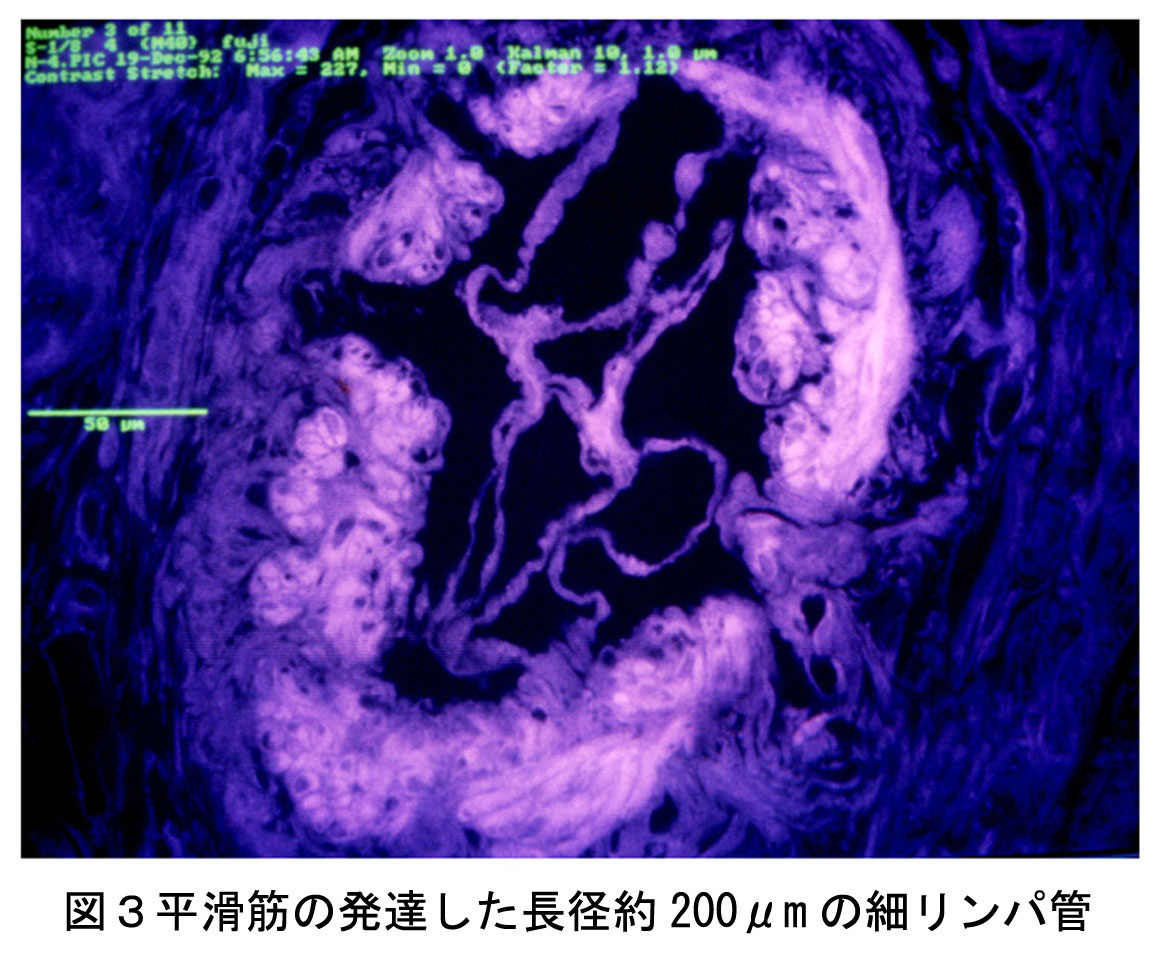

(図1)が観察された。また、経穴部には平滑筋の未発達なリンパ管も観察されたが、発達した平滑筋を有する毛細リンパ管(図2)や細リンパ管(図3)が多く存在することが確認された1)。このSP含有知覚神経線維は侵害刺激を受けると中枢には痛覚を伝え、末梢ではその終末よりSPを放出するとされる。この組織像はSP含有知覚神経線維の終末より放出されたSPが密接に走行する毛細リンパ管に吸収され、発達した平滑筋を有するリンパ管に至ることを示唆している。

2)経穴刺激とSPとの関連

Jonssonら2)はイヌの後肢足に熱傷を起こし、後肢外側中間部リンパ管にあらかじめ挿入してあるカニューレよりリンパを導出し、リンパ中のSP含有量を計測し、SP含有量が熱傷の数秒後に急増することを報告している。これは熱刺激によりSPが熱傷部位において分泌されリンパ管に吸収されたことを意味しており灸刺激で起こる現象を示唆している。侵害刺激である針刺激においても同様の現象が起こるものと思われる。

3)経絡とリンパ管との関連

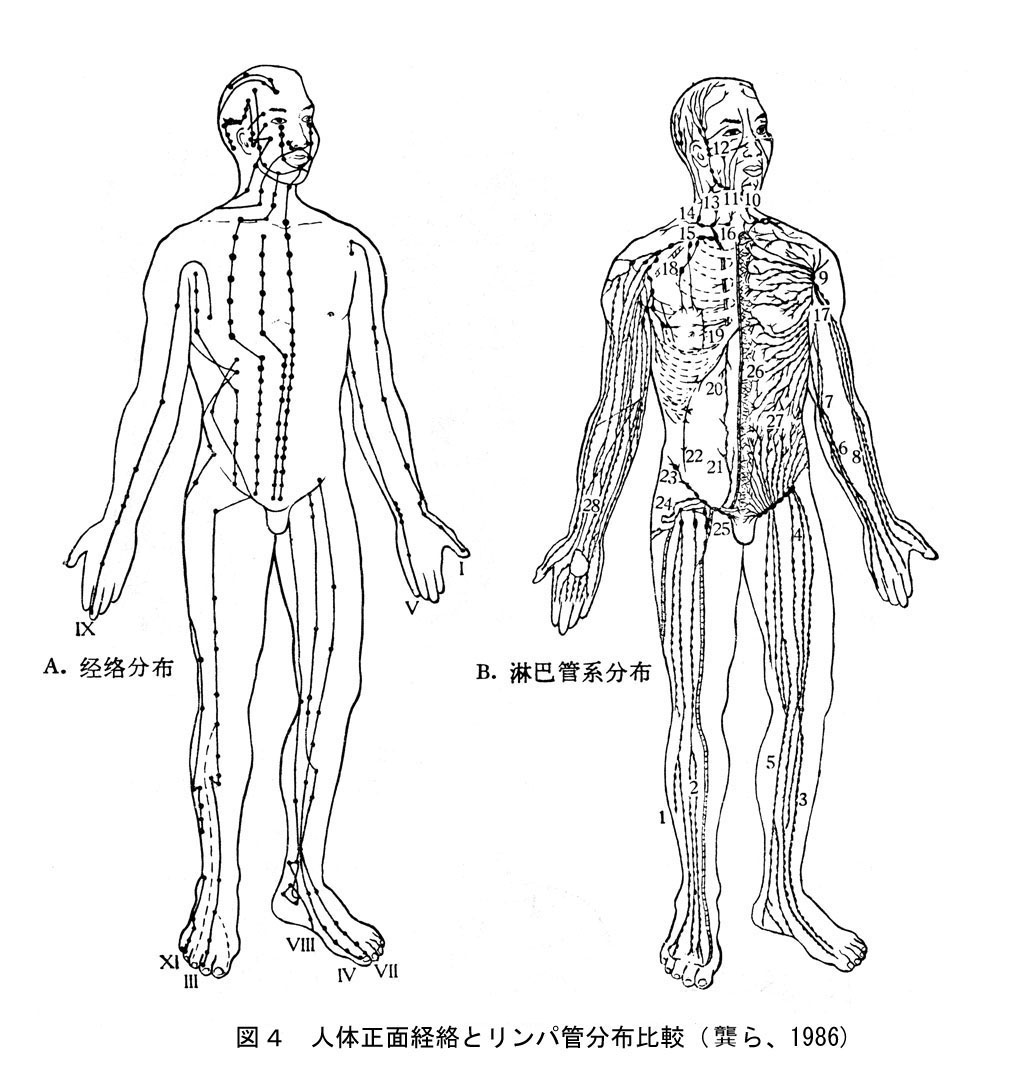

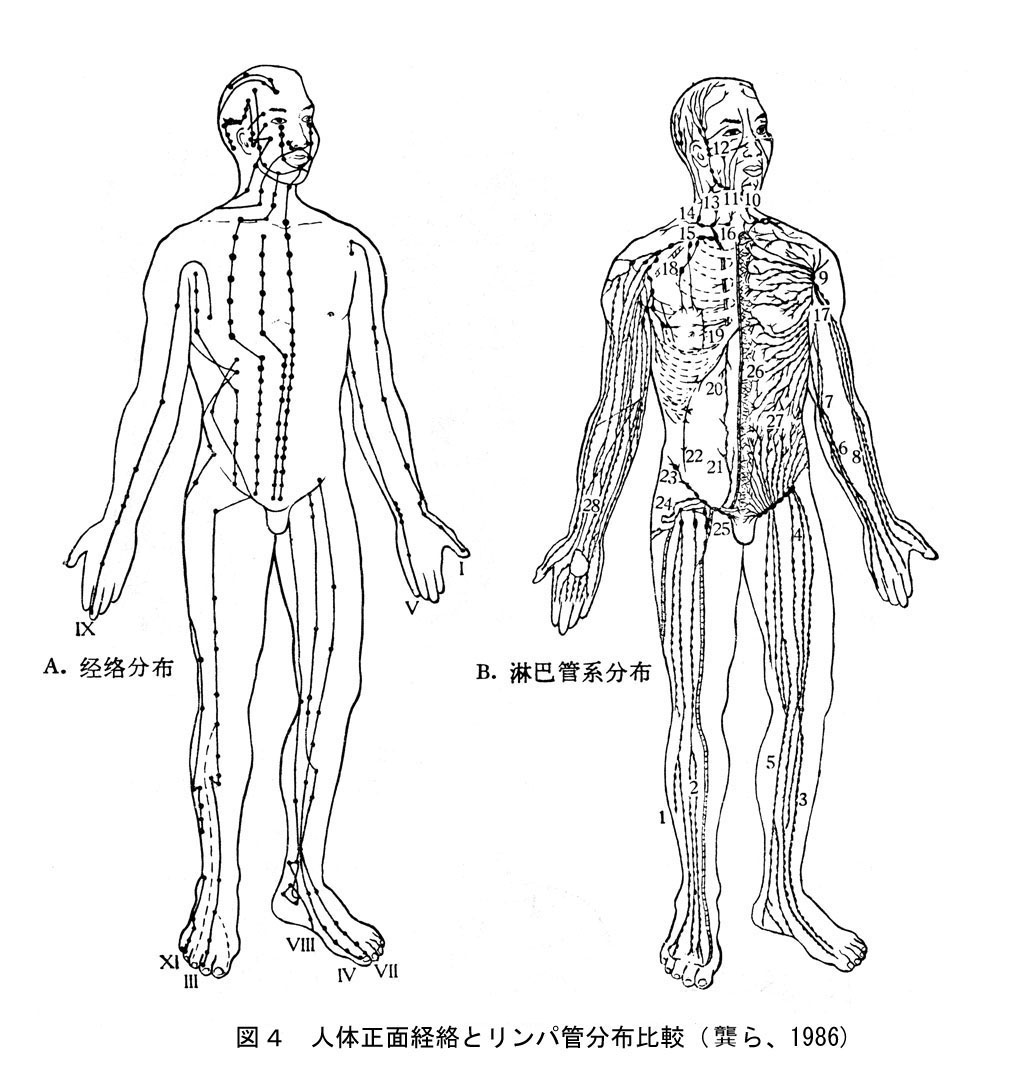

中国において龔ら3)は肉眼解剖学的にリンパ管の走行と経絡の走行の類似性を指摘し(図4)、また、下腿胃経上における循経感伝現象の走行とリンパ管の走行との関連を報告している。さらに、上肢急性リンパ管炎の走行と心包経や心経との走行が一致すると述べている。日本においても亥口ら4)が上肢と下肢の急性リンパ管炎6例を挙げ、その走行と陰経の経絡の走行とが合致するとしている。

| |

|

|

4)SPとリンパ流量との関連

大久保ら5)はラットの腸管において、SPを投与することにより腸管局所のリンパ流量を増加させるとしている。また、Mooreら6)は羊後肢の膝窩リンパ節の輸入管にSPを注入した後、同リンパ節の輸出管のリンパ流量を計測し、SP注入直後から7日間にわたってこれが増加することを報告している。

5)Substance-Pとリンパ管平滑筋との関連

Buryら7)はSPが消化管等の平滑筋を攣縮させるとしている。大久保らは実験の段階であるが10-8 molの濃度のSPがリンパ管平滑筋の律動性収縮を増すことを確認している。七條ら7)はSPはヒスタミンとともに平滑筋細胞に直接作用して即時型アレルギー様反応を引き起こすとし、また、SPが細胞膜表面に結合して、濃度依存的に細胞内カルシウムを増加させ、平滑筋細胞を収縮させるとしている。従って、リンパ管に吸収されたSPがリンパ管の平滑筋にアレルギー様の反応を引き起こしたり、攣縮させ律動性収縮を起こして収縮伝播運動を増加したことによりリンパ管内のリンパ流量が増加したことが推測される。このことは鍼灸刺激を受けて分泌されたSPが結果として局所のリンパ循環を改善することにもなる。

6)循経感伝速度について

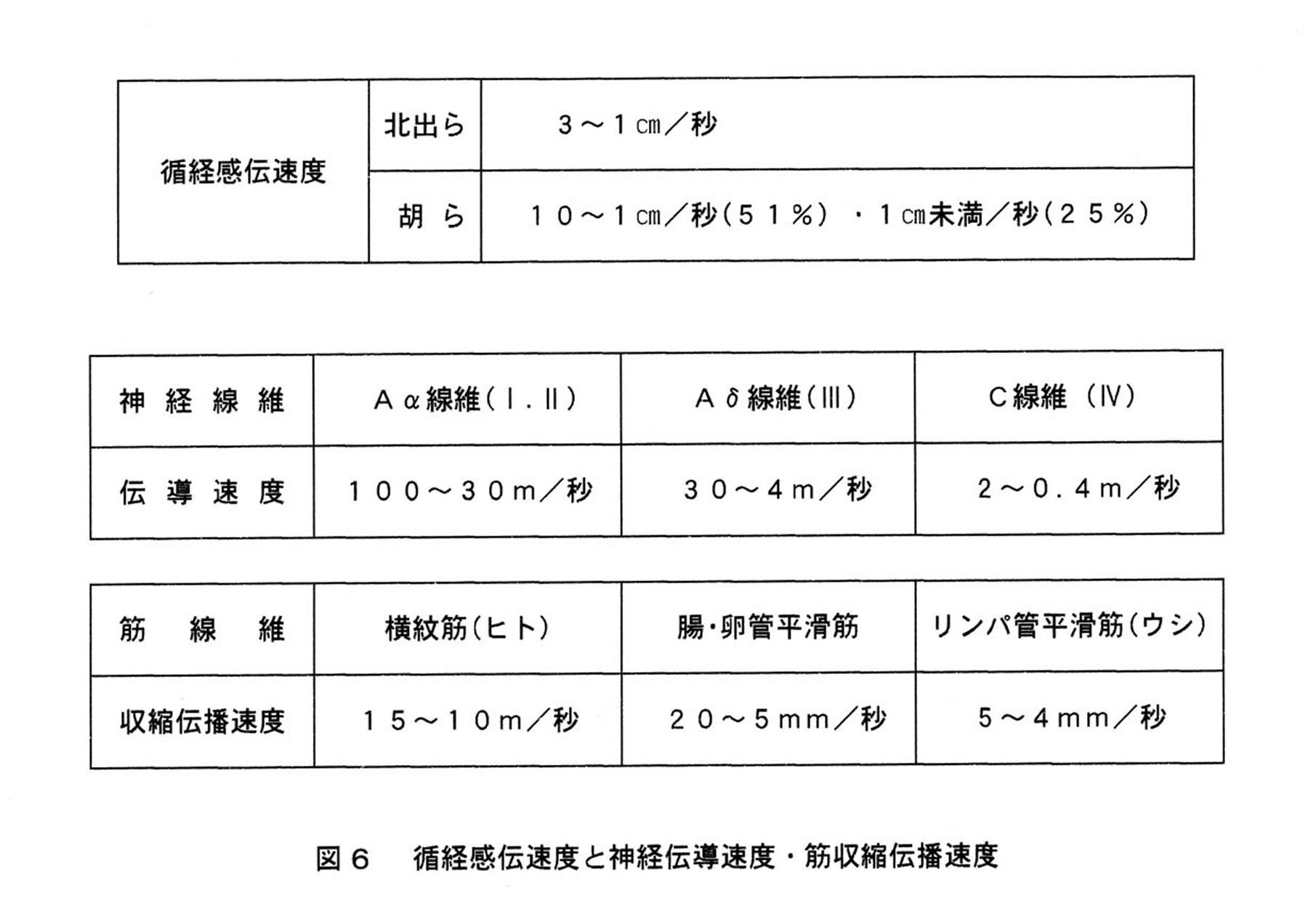

北出ら9)は健常者340名のうち循経感伝顕著者1.5%(5名)、比較的顕著者0.9%(3名)、やや顕著者2%(7名)。通院患者161名のうち顕著者2.5%(4名)、比較的顕著者2.5%(4名)、やや顕著者5.6%(9名)であり、そのうちとくに顕著な者を経絡敏感者として詳細に調査した。その結果、経絡敏感者の循経感伝速度は3~1㎝/秒であると報告している。

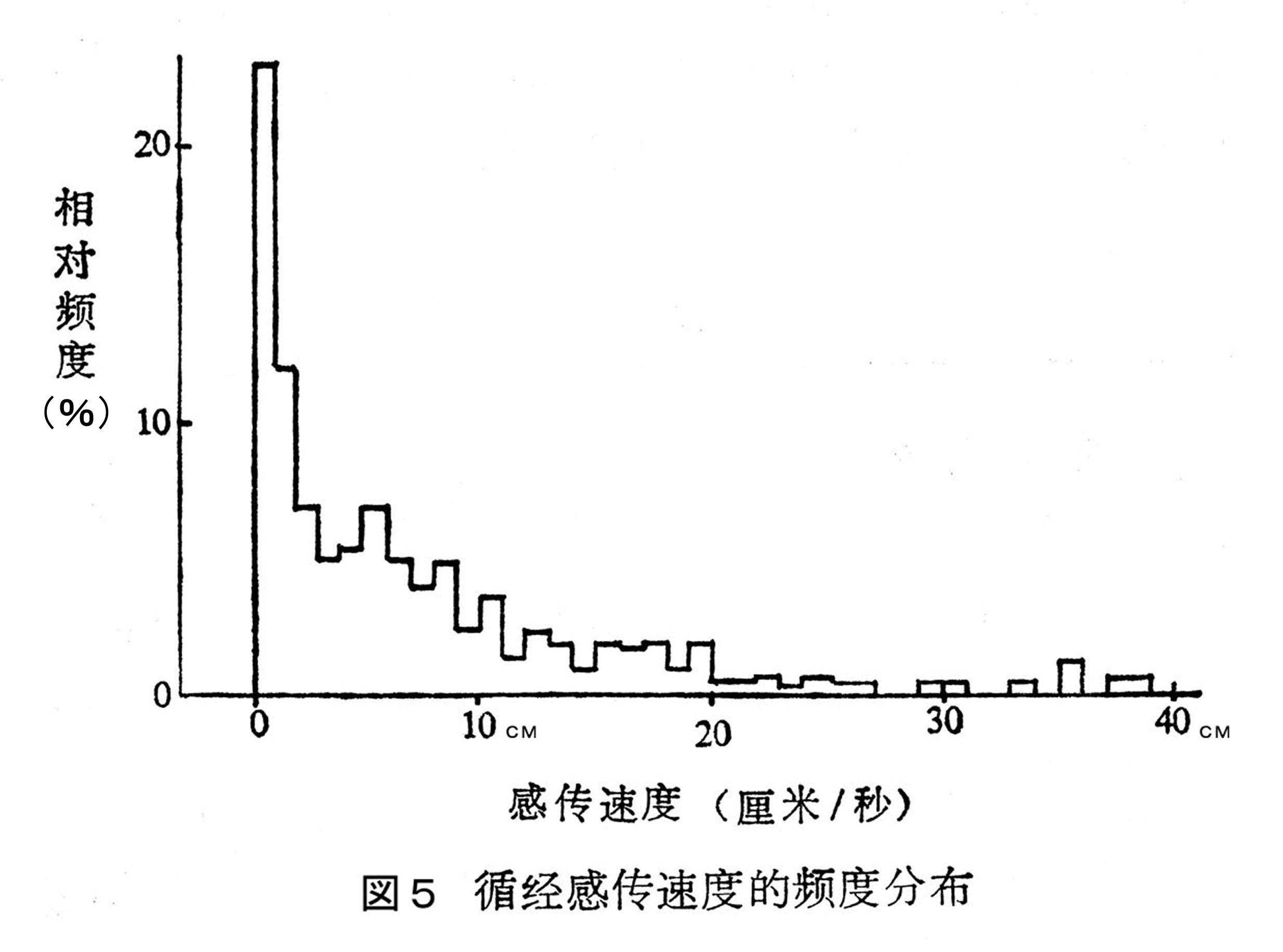

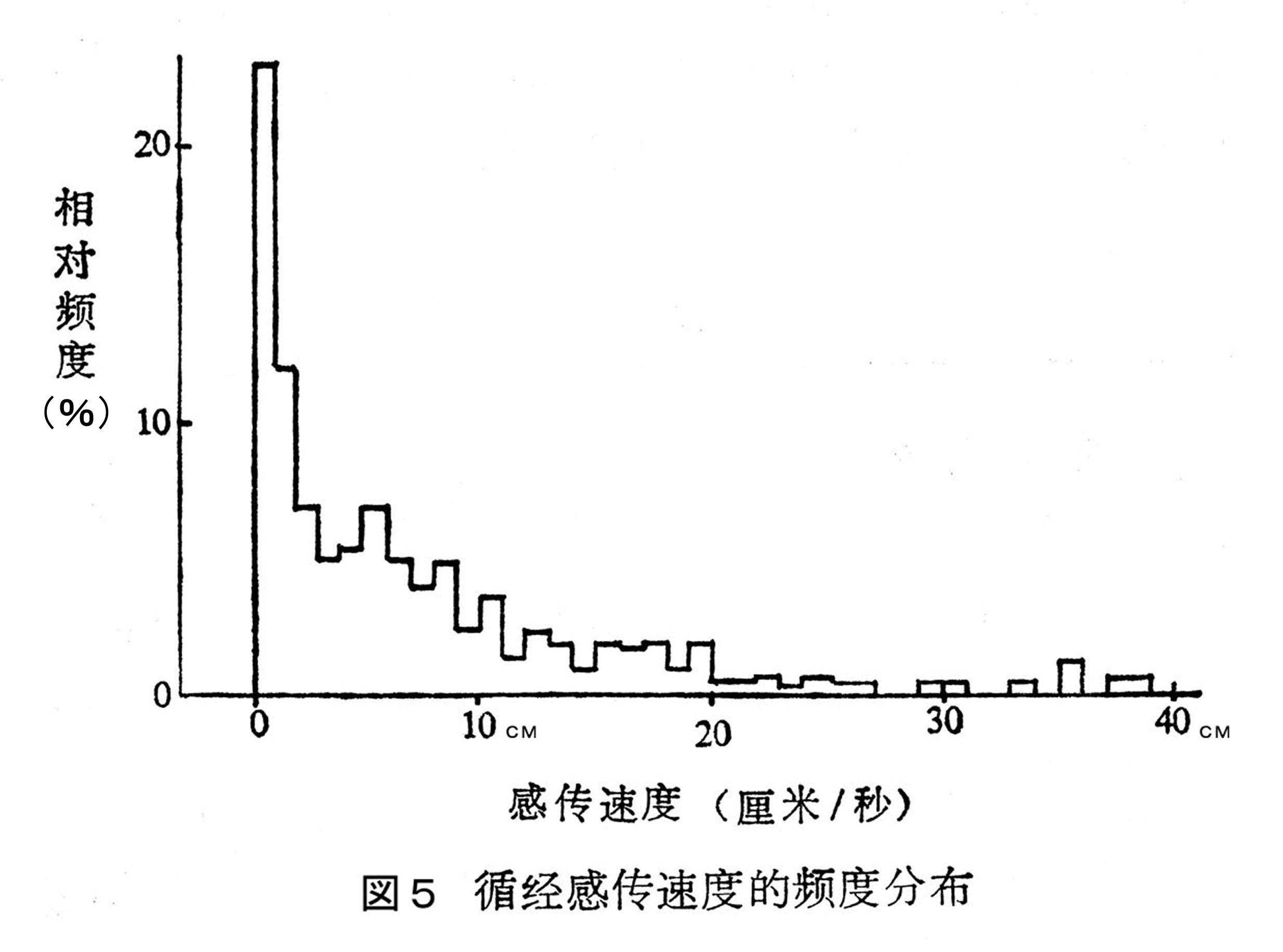

胡ら10)は循経感伝速度を循経感伝顕著者について80名1100回測定し、その全測定値が秒速40㎝以内であり、秒速10~1㎝は全体の51%であり、秒速1㎝未満は全体の25%である(図5)としている。また、30名の循経感伝速度を測定し、上肢は1.65±0.36㎝/秒、下肢は1.63±0.35㎝/秒、体幹は1.06±0.21㎝/秒、顔面は0.84±0.34㎝/秒であるという報告10)もある。

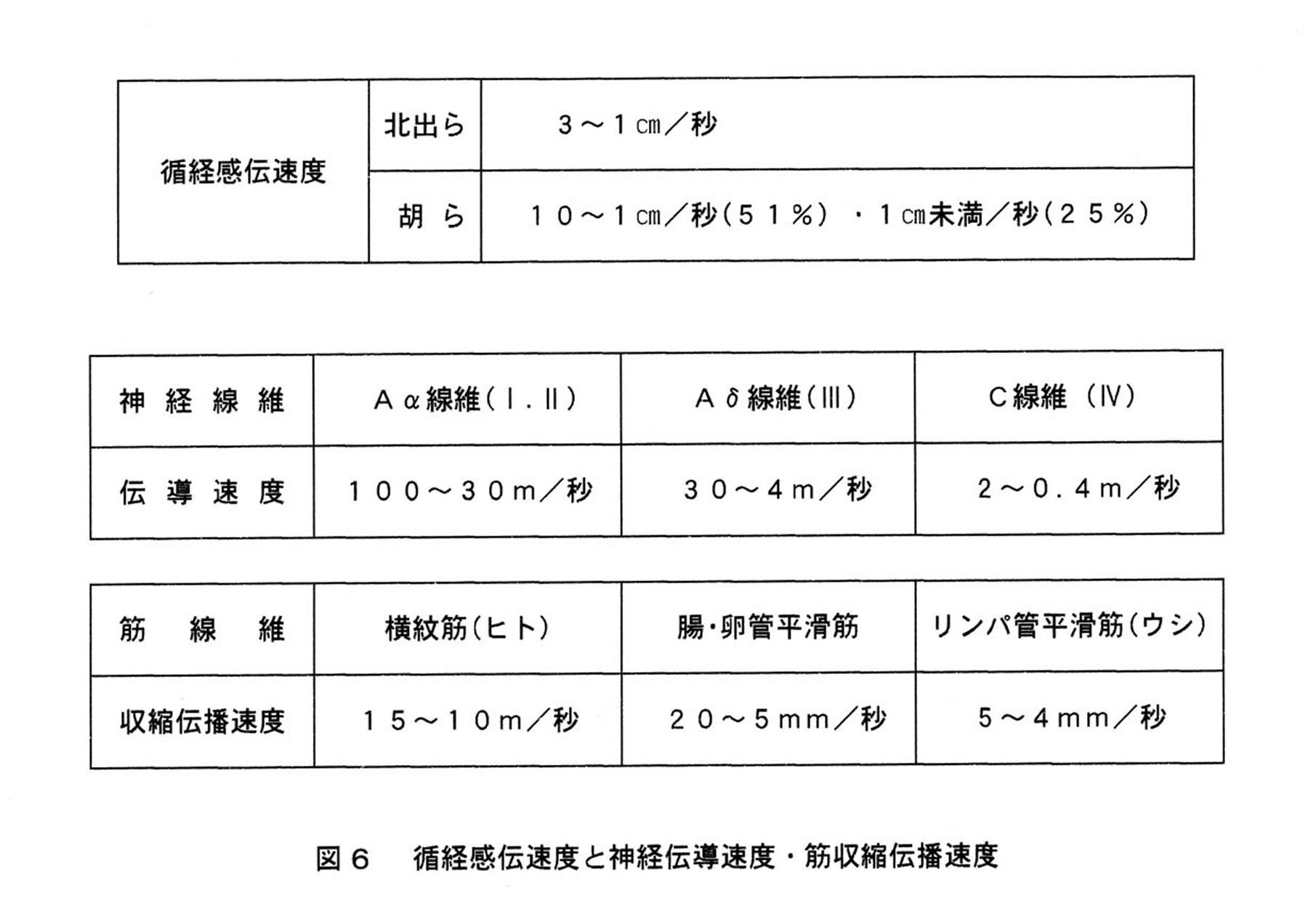

神経線維で伝導速度の最も遅い無髄神経であるC線維(Ⅳ群)の伝導速度は2~0.4m/秒であり、哺乳類の腸や卵管の平滑筋の収縮伝播速度は20~5mm/秒11)であるとされている。大橋ら12)によるとウシ腸間膜リンパ管平滑筋の収縮伝播速度は5~4mm/秒であるとしており、循経感伝速度と平滑筋の収縮伝播速度は非常に近い数値を示している(図6)。このことは循経感伝現象が神経線維において発現しているのではなく、リンパ管の平滑筋において起こっている可能性を示している。

|

|

|

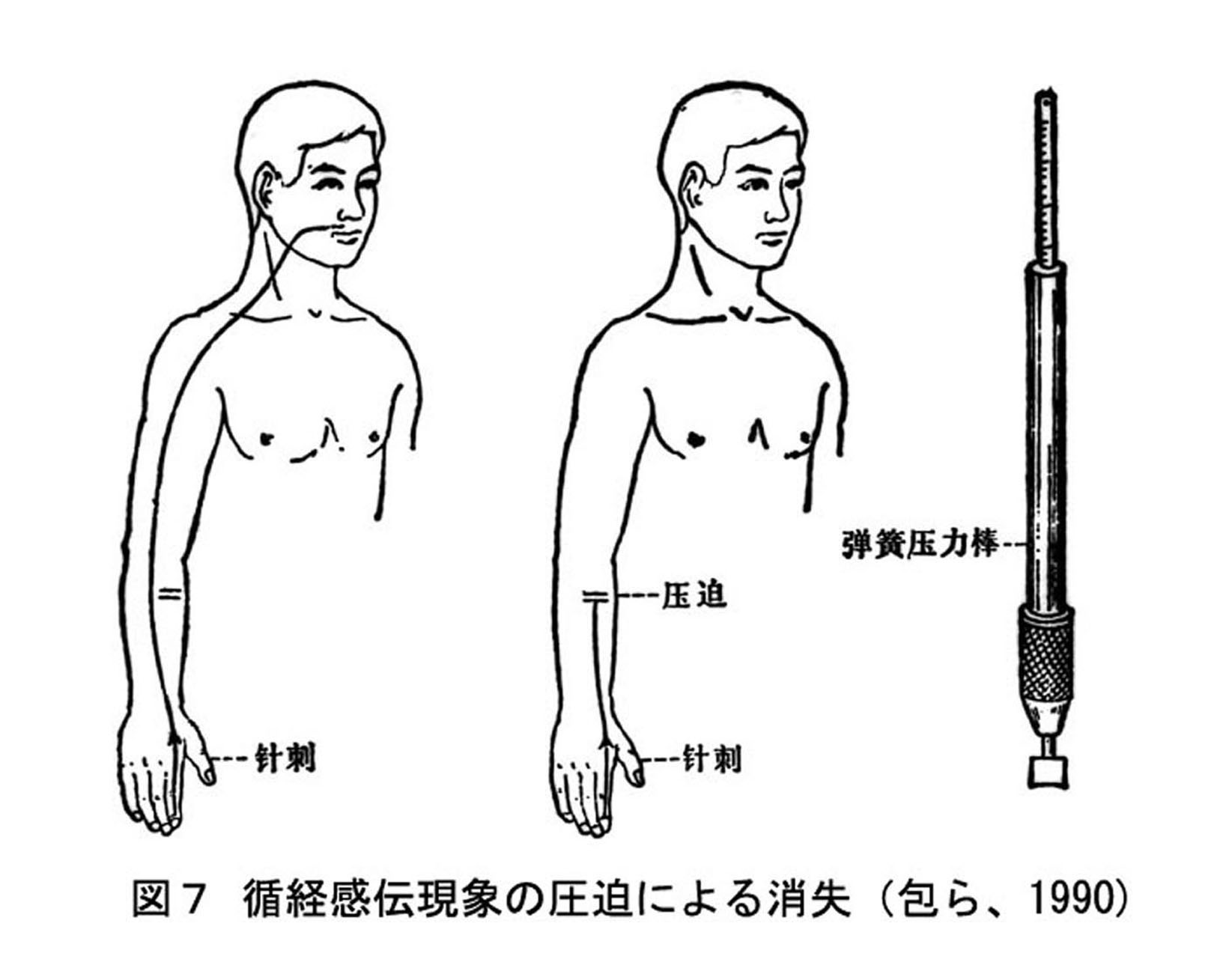

7)循経感伝現象が圧迫により消失することについて

圧迫するとこの循経感伝現象は圧迫部位で消失する9)10)(図7)とされている。これは循経感伝現象を引き起こしていたSP含有量の多いリンパ流が圧迫により止まり、SPが圧迫部位より近位リンパ管の平滑筋を刺激しなくなり循経感伝現象が消失するものと思われる。

8)循経感伝現象が冷却により消失することについて

循経感伝現象が冷却することにより消失するという報告が数多くある10)。これらのなかには猫の坐骨神経の伝導停止温度が8.5~9℃、C線維の活動最低温度が5℃、Aδ線維の活動最低温度が10℃であるのに対し、循経感伝現象が21℃前後で消失すると報告しているものがある。このことは循経感伝現象は神経が直接関与していないことを示唆している。また、平滑筋活動におよぼす温度による影響として、温度を下げ20℃前後にすると自発放電は消失し筋肉は弛緩する13)とするものがある。これらのことより、冷却された部位のリンパ管の平滑筋とリンパの温度が低下し、SPによって引き起こされる平滑筋のアレルギー様の反応や平滑筋の活動性が抑制されることが原因で循経感伝現象が消失するのではないかと推測される。

9)循経感伝現象が「病所に至る」ことについて

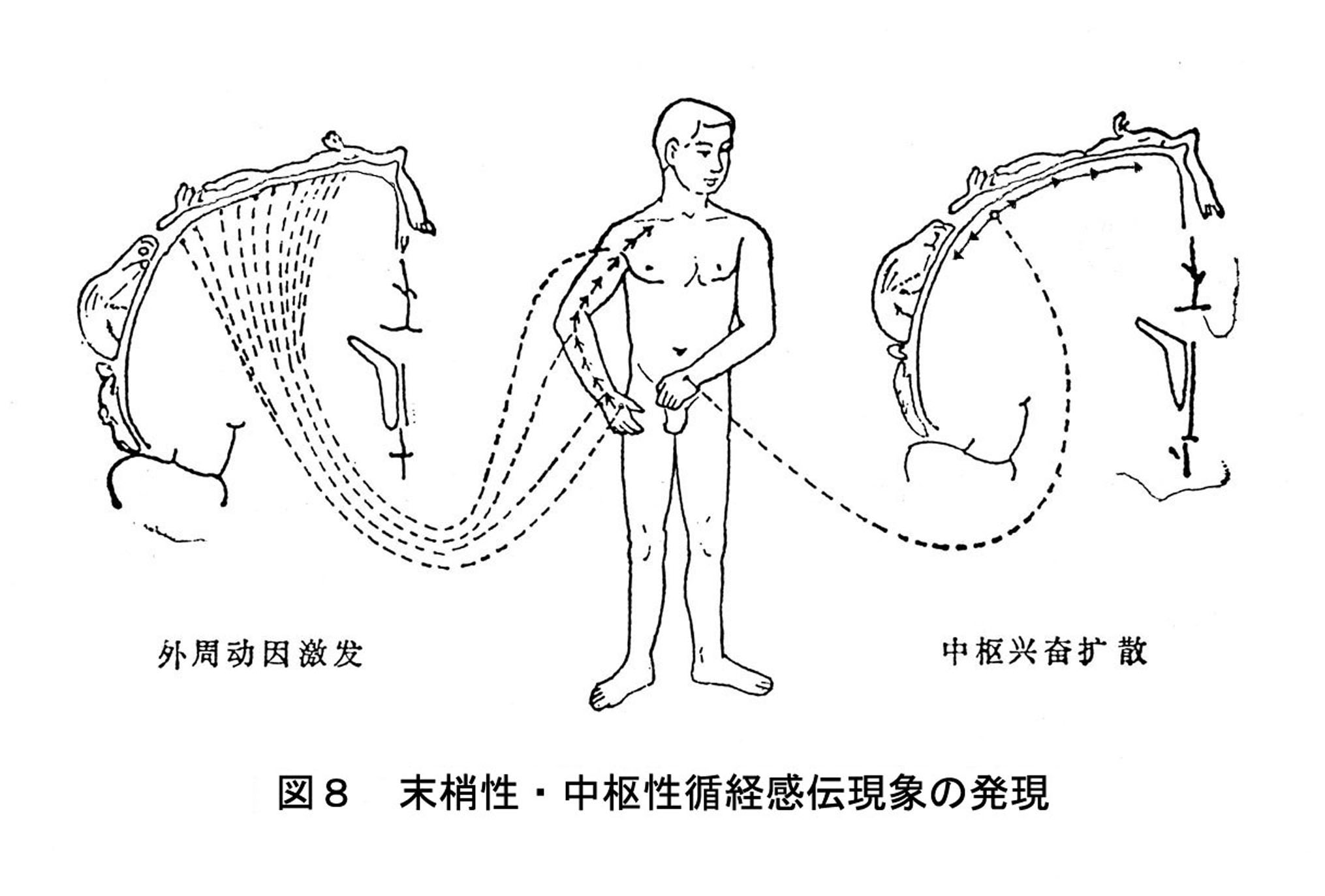

循経感伝現象が「病所に至る」つまり患部に収斂するという報告14)(図8)が中国にある。これが発現するには著者らの機序と佐藤15)の提唱する脳内機序が関与すると思われる。まず、経穴刺激によりSP含有線維より分泌されたSPが毛細リンパ管に吸収され、リンパ管の平滑筋にアレルギー様の反応や、強い律動性収縮を引き起こし、これを知覚神経が敏感に感受し、脳内の体感覚領(中心後回)にリンパ管の走行に相応した一連のニューロンの興奮を起こす。この後に佐藤の提唱する機序が発現する。つまり、このリンパ管の走行に相応した一連のニューロンの興奮が近隣のニューロンの異常興奮を誘発し、シナプス結合の多い近隣のニューロンに異常興奮の波である感覚マーチ(sensory

march)を引き起こす。この感覚マーチの方向上に、病巣部を反映している部があった場合に、すでにそれなりの興奮をしている病巣反映部ニューロンの興奮が昂進し患部が改めて意識され循経感伝現象が「病所に至る」と感じるのではないかと推測される。

○結 語

SP含有知覚神経線維が毛細リンパ管に密接に走行している組織像と循経感伝現象との関連について考察した。

1)経穴部にはSP含有知覚神経線維と毛細リンパ管の密接な関係が多く観察された。

2)経穴部には発達した平滑筋を有するリンパ管が多く観察された。

3)SPが平滑筋細胞に直接作用し、強い律動性収縮運動を引き起こすといわれて いること。

4)リンパ管の走行が経絡の走行と一致しているとされること。

5)平滑筋の収縮伝播速度が循経感伝速度と極めて類似していること。

以上より、この組織像は局所並びに全身の免疫系を賦活する端緒となるのみならず、循経感伝現象を発現する端緒(図9)となる。これらの機序により循経感伝現象が発現すると考えられる。

|

| 1) |

山田鑑照ほか:

経穴への鍼灸刺激がリンパ管を介して免疫系を賦活する機序について,医道の日本,53(12);14~21,1994. |

| 2) |

Jonsson, C.E. et al.: Release of

Substance-P-like Immunoreactivity in Dog Paw Lymph after Scalding Injury,ActaPhysiol Scand,126;21~24,1986. |

| 3) |

龔啓華ほか: 針灸針麻研究(経絡とリンパ管系の関係),第1版,科学出版社,北京;446~453,1986. |

| 4) |

亥口勝彦ほか:経絡と急性リンパ管炎との相関,第3回世界鍼灸学術大会抄録集;270,1993 |

| 5) |

大久保暢之ほか:腸管リンパ組織と神経ペプチド,臨床免疫,25(5);659~665,1993. |

| 6) |

Moore, T.C. et al.: Substance P Increase Lymphocyte Traffic and Lymph Flow through Peripheral Lymph Nodes of Sheep,Immunology,67;109~114,1989. |

| 7) |

Burry R.W. et al.: Substance P-Its Pharmacology and Physiological Roles, Aust. J.Exp.Biol.,55;

671~735,1977. |

| 8) |

七條茂樹ほか:神経系と免疫系の相互作用,感染・炎症・免疫,20(3);27~35,1990. |

| 9) |

北出利勝,兵頭正義: 循経感伝現象についての臨床的検討,明治鍼灸医学,創刊号;9~16,1985. |

| 10) |

包景珍, 胡 翔龍: 中医経絡現代研究(循経感伝的主要特性),第1版,人民衛生出版社,北京;43~77,1990. |

| 11) |

本川弘一ほか:

生理学講義・下巻(筋収縮の伝搬),第18版,南山堂,東京;10,1974. |

| 12) |

Ohhashi, T. et al.: Active and Passive Mechanical

Characteristics of Bovine Mesenteric Lymphatics,Am.J.Physiol.,239;H88~H95,1980. |

| 13) |

藤森聞一ほか:生理学(平滑筋活動におよぼす諸種要因の影響),第7版,南山堂,東京;387,1974. |

| 14) |

中医研究院ほか:

針灸針麻研究(循経感伝現象の観察),第1版,科学出版社,北京;454~462,1986. |

| 15) |

佐藤豊彦: 東洋医学を学ぶ人のために(循経感伝とてんかんとの関係),第1版,医学書院,東京;111~117,1984.

|

| |

|

|

|

|

|