|

�P�D�͂��߂�

�@�ŋ߁A�S���{�I���w��w�p���ɂ����āA������I�����Â̋֊��ǂł͕K�������Ȃ��Ƃ����c�_���Ȃ���Ă��Ă���B�I�����Â͑S�g�ɓ]�ڂ�����������ɑ��Ă��u�Ɋɘa�P�A�Ƃ��ĈӋ`�����邪�A����ɂ���Ă�������������邱�Ƃ͓���B����E�o��p����g�Q���ƎˁE�R����܂�����t�����ꍇ���I�����Â��c���������Ȃ�����k�����ł�������Ĕ���\�h�ł���\��������Ǝv����B�M�҂͋@�\��U�w�I�f�f�Ɋ�Â��I�����Âɂ�肪��Ĕ��̗\�h�Ɍ��ʂ��������ƍl�������Ǘ���o�������̂ŕ���B

�Q�D���@

�i�P�j���ҁF

��w(39��)���f�F����17�N5��22���B�g��155cm �̏d37.2kg�iBMI15.5�j(�W���̏d52.9kg�j ����

85/50

�i�Q�j��i�F

�@����E�o��p�ɂ�钰�ǂɂ��Ђǂ��q�f�E���ɁB����̍Ĕ����S�z�B������E���ɂ͂���قǂȂ��B

�i�R�j���a��

�P�j����16�N3���ɒn���̕a�@�ɂė��������E�o��p�B���N8���ɂ���Z���^�[�ɂčR������ÂS���ɗ�������]�ړE�o��p�i�̑��̗��⒰�Ȃ�20�J���ȏ�̓]��)�A�p��ɍR�������4��B5�N�㐶����20���B��������B

�Q�j����̃X�e�[�W�F�VC�B20�J���ȏ�̓]�ڂ��S�ēE�o�ł����Ƃ͉]�����A�R����܂������ɂ����������ł�����A���̎�̊��҂����2�N��ɍĔ����Ȃ������l�͂��Ȃ��A�K���Ĕ�����Ǝ厡�ォ��]��ꂽ�B�Ȃ��A�Ĕ��\�h�̓���͂Ȃ��A�������t�����̂��߂ɂ���Z���^�[�ɒʂ��B

�R�j�Ƒ����F���e�����҂���3�˂̂Ƃ��Ɉ݂���Ŏ��S�A��e��������B

�S�j���L����

�@�]�ړE�o��p�ɂ�钰�����̂��߂Ɍ���1�`2��ʂ̒��ǂ��N�����A�͂������q�f�E���ɂ𗈂��B���ʂ̐����͂ł��邪�A���ǂɂȂ��20�炢�q�f���A���������ɂɑς���ꂸ�~�}�Ԃ��Ăѓ��@���邱�Ƃ������������B

�A�����p���Ɖu�Ö@���������������z�i��160���~�j�ł���A�����ォ��͌��ʂ͕s���Ɖ]��ꂽ�̂ʼn��N���p�����������I�����Â�I�B

�i�S�j�@�\��U�w�I����

�P�j�p���X���Ɩ��،Q

�@ ���{�����^�������@�͏��X�ɃN���A�[����A���ÊJ�n����R�N���o�đS�g�I�ɋ@�\��U�w�I���P���݂�ꂽ�B��ȉ^�������@�i���f�j�Ƃ���Ɋ֗^�����ȋ͈ȉ��̒ʂ�B

�@���E�X���F�E�������ˋA�E�Ίp�A�E�m�X�؏㕔���ہA������A���������B

�A������C���őO�X���������Ȃ��A�̊��E�X���F���E�Ғ��N���A�����`�E�����E�����i���ׂč��E���ɉE�j�B

�B���r��r�g�A�E�a���ō���F�E��a�A�E���a�A������A���O���L�A���D�H�A���E�n���X�g�����O�i���ɍ��j�B

�C�E�r���F�E��ڎl���A�E�O�����A�E���w�L�A�E���ڎO���B

�D�֎q�ɍ����Ă��鎞�ɍ����ɂ���e���r���Ԍ��Ă�����A�E�r����ł̋r�g�����邪�A���r����ɂ��ċr��g�肷�邱�Ƃ������B�֎q�ɑ����グ�ĕG��������ނ悤�Ȃ��Ƃ������B���ʂł͊�{�I�ɓ��E�X���A�̊��E�X���A�E�r���ōs�����邱�Ƃ������B�o�b�N���E���Ɋ|���鎖�������i�E�勹�A�E���b���A�E�H�`�A�E��r�A�E�O�p�ؑO�����ہj�B

�Q�j�g�̂̏_�

�@ �^����ɂ͎��o�I�D�i�͂Ȃ��B�����E�����͔̋l�ɃS���S���ŁA�M�҂����܂Őf�Ă��������̊��҂���̒��ł͈�Ԍł��g�̂����� ����Ɗ�����ꂽ�B���̂悤�ȍd���g�̂Ƃ���Ƃ̊W������悤�Ɏv��ꂽ�B

�A ���w�Z�̎��A���҂��������ʂŎw�Ə��������Ȃ������B�N���X�Ŏw�����ɒ����Ȃ������͖̂{�l�̂݁B���̍��ȗ��A���ʂŎw�����ɒ�

�������Ƃ͂Ȃ������B�@�@

�B ���ʕr�L�W����ƌ��ɓ|���B�������A���ʂő������킹�đ��������A�̑O�X������Ɠ������ɒ����B

�C ��ʂʼnE�G�������ɂ���ƒ�R������A�E�a���̍d�����f���E���a�̍S�k������B����͉E�r���ɂ�邱�ƂƁA�E�r��̋r�g�ݏd�Ȃ蒆�a�؍S�k�����ꂽ�Ǝv����B�@�@�@�@

�D �{�l�͐g�̂��d���Ɗ����Ă��邪�A�ꕔ�̋͂��Ȃ�_�������A�ꕔ�̋͂��Ȃ�Z�k���čd����悵�Ă���B �@

�i�T�j�I������

�P�j���ÖړI

���̋��ɂ߂đS�g�̋ɓ����悤�ȏ_����������邱�ƁB�v���ւ��I���h���ɂ�蕠�o�E���Փ����̌��t�z�����P���Ɖu��Ԃ����������Ē��NJ֘A�Ǐ���тɂ���̍Ĕ���\�h����B

�Q�j�����@

�@ ���h���i�G�f�{�ɉ��h���j�A�I�h���iNEO�f�B�X�|�U�F�R���A����g�ʓd�j�A�M�h���i�d�q������CS-2000�F�J�i�P���A�\�t�R��MXA-8000�FZen Iryoki�A����˂\�t�g�FSENEFA�j�ɂ��3��ނ̐N�Q�h���o�����X���l���h�[�[�����߂�B

�A �f�f�����ؒ��ɓ͂��[���֎h�I����B��a�E���a�E�ҊߊO���،Q�ւ͎h�I��60�~��20���X�e�����X�I�i2��3�ԁj��p���A���̑��̐f�f�،Q�ւ�30�~��16���܂���18���X�e�����X�I�i1��1�Ԃ܂���2�ԁj���g�p����B���������h�I���ɓd�q������E����g�ʓd�E����˂��g�p�����B

�R�j������

�f�f�������̋،Q�i�N�n���E�ؕ��E��~���j�A�z���i�V���A���r�A�����j�A�����匊�i��荁A����A��?�A�V���A���j�w���`���i�̙`�A�B�`�A�t�`�A�咰�`�A��?�j�A�����i���O���A���A�O�A���j�ȂǁB

�R�D����

�i�P�j���ǔ��ǂ̐��ځ@

�@17�N��6�ǁB���N9���̒��ǂ͚q�f20����A�������ɂ��~�}�ԂŐ������@����ȂǏǏd�Ăł������B18�N6��A19�N6��ƒ��ǔ��lj͕ς��Ȃ����Ǐ�͌y�ǂɂȂ����B19�N3�����ǂ̒��ǂ͉Ƒ��Ńf�B�Y�j�[�V�[�֍s���O���鏀�����ɋN���A1��f���������ŗ�������3���ԑS���y�����V�Ԃ��Ƃ��ł����B

�@20�N��21�N�͊e�X2�ǂ������̂́A����ʼn�������ꂽ��A�A�̂ݚq�f�����蕠�ɂ݂̂�悷�悤�ɂȂ����B�P�j���L�����I�����ÊJ�n�����͐H�シ���ɔ��ǂ��H���A�����M�[��S�z���ꂽ���A�₪�āA���߂ɐH�ׂ������ł͔��ǂ��Ȃ��Ȃ�A�����A�H�Ԃɔ��ǂ��q�f�A���ɂ��y������悤�ɂȂ����B

�i�Q�j�̏d�̐���

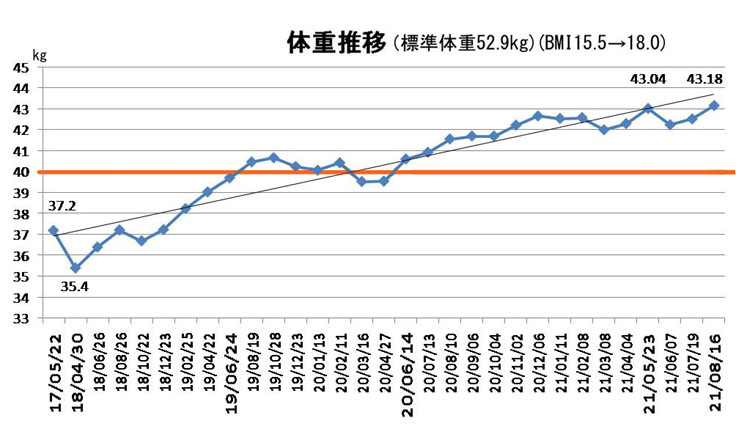

�@�I�����ÊJ�n������37.2kg�ł��������A1�N���o�߂�35.4kg�ɂ܂Œቺ�����B���ǔ��ǂ̉�Ǐ�̉��P���݂�ꂽ�̂ŁA�̏d���ɂ��̗͂̒ቺ���l���āA�{�l�̋�����͈͂ŐH���ʂ𑝂₵�Ă��炤�悤�Ɏw�������B�w����1�N��40kg�ɒB���A���̌�1�N��40kg�O����ێ��A�w����3�N�ڂ�20�N�ɂ�42kg�ɒB���A�ȍ~42kg�`43kg���ێ��i�}1�j�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@y a�}�P�@�̏d�̐��ڐ}�P�@�̏d�́@�@�@�@�@�@�@�@�@�����}�P�@�̏d�̐��� a�}�P�@�̏d�̐��ڐ}�P�@�̏d�́@�@�@�@�@�@�@�@�@�����}�P�@�̏d�̐���

�P�j���L����

�@�����͂����Ƃ��Ă����ƌ��i�ɃQ���\���Ö@�△�_��E���R�H������������Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƍl���Ă����̂ő̏d�����������B

�A��ʂ̐l�Q�W���[�X�����݁A�葫�̔畆���J���`���F��悵�Ă����B

�B �K���ɉa����肽���Ȃ��Ɩ��m�ɍl���ĐH���ʂ𐧌������B�p�㔭�ǂ���悤�ɂȂ������ǂ��H��ɋN���Ă���A�����H�ׂȂ��悤�ɂ��Ȃ��Ƃ����Ȃ��ƐH���������s���A�̏d�������i�B

�i�R�j��ᇃ}�[�J�[�iCA125�j�̐���

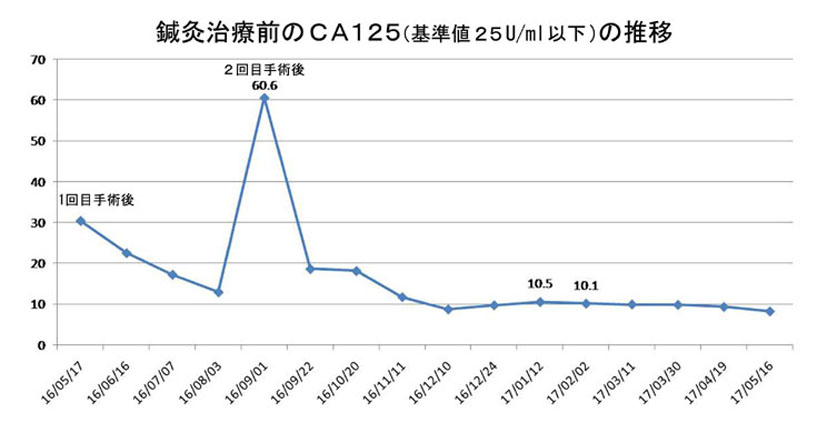

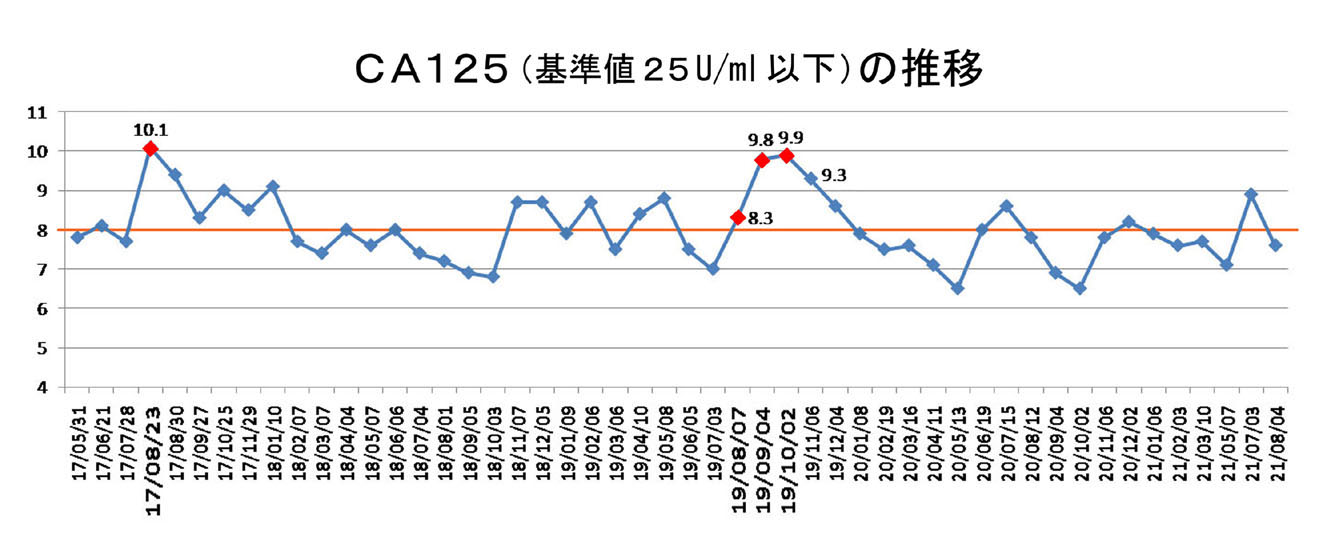

�@�K���Ĕ�����Ɖ]���Ă����p��2�N�i18�N�A�I�����ÊJ�n��1�N�j�ɂ����ă}�[�J�[��8�O����ێ��B�p��3�N�i19�N�j�ɂ�����9.9�܂łɏ㏸�������A�p��5�N�Ɏ���܂�7�O����ێ����i�}2�j����̍Ĕ��͂Ȃ��B

yamayamayama

�@�@�@�@�@�@�@�@ y�@ayama�@y�}�Q-�P�@�I�����ÊJ�n�O�̎�ᇃ}�[�J�[�̐���

�}�Q-�Q�J�n�ȍ~�́[�̐��@���}�Q-�Q�@�I�����ÊJ�n�ȍ~�̎�ᇃ}�[�J�[�̐���

�P�j���L����

�@ ��3�N�i19�N�j�A����t�ɂ�蓯�����ɗ��������p������5�N�㐶����40���A70���A90���ł�����3�l�̊��Ғ��Ԃ��������ōĔ������B�{�l�����N10���A�}�[�J�[��9.9�܂ŏオ�������A20�N1����7.9�܂łɉ�����A�ȍ~���肵�Ă���B

�A���Ǔ�������������œ�����t�Ɏ������Ă���������Ғ��Ԃ̓���5�N�㐶��������ԒႢ�l���Ĕ��������Ғ��Ԃ����������ƂɂȂ����B70���̊��Ғ��Ԃ�21�N11���ɍĔ������Ő����B

�i�S�j�������̐��ځ@�@

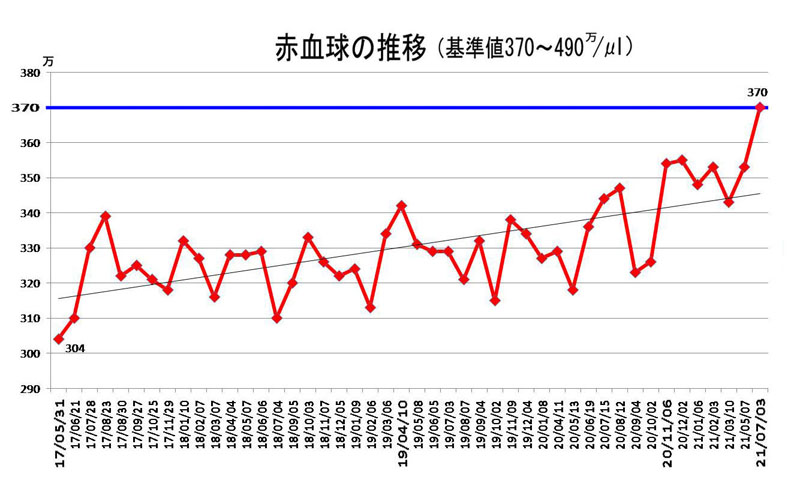

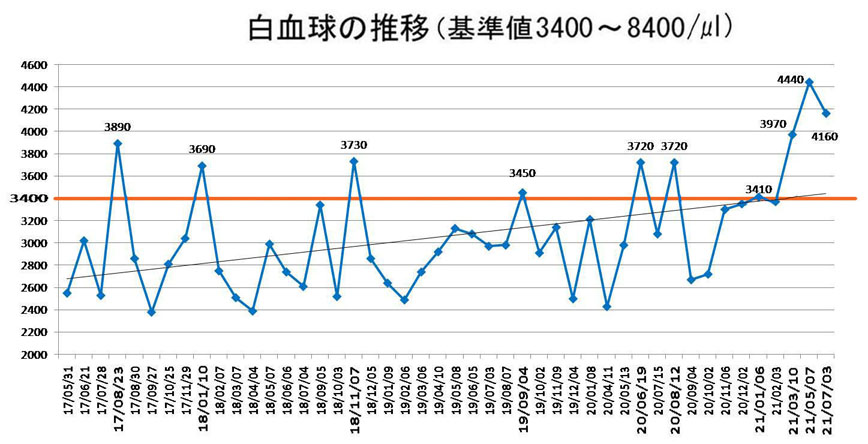

�@�Ԍ��������I�����ÊJ�n��304���ł��������̂�21�N�ɂ�370���i22�����j�ɒB���A�͂��߂Ċ�����l�ɒB�����i�}3�j�B����������2,550����g��I�ɑ�����4�N���21�N5����4,440�i74�����j�ɒB�����B�ȍ~���N��������l����悤�ɂȂ����i�}4�j�B�@�@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�}�R�@�Ԍ����̐���

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�S�@�������̐���

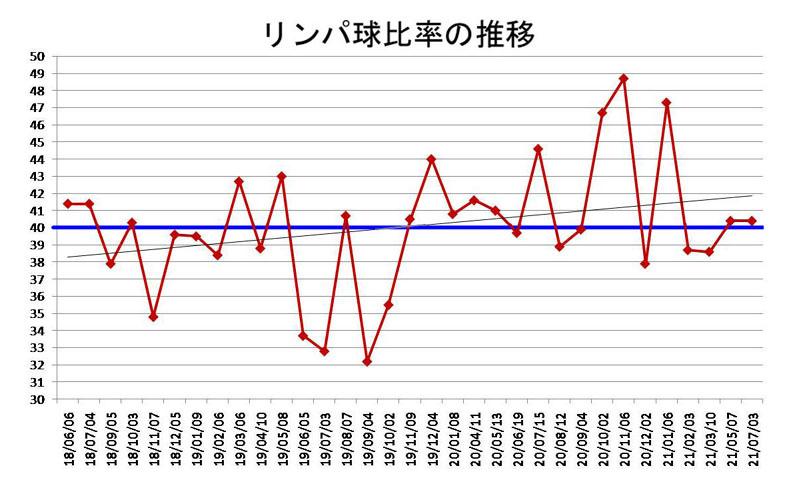

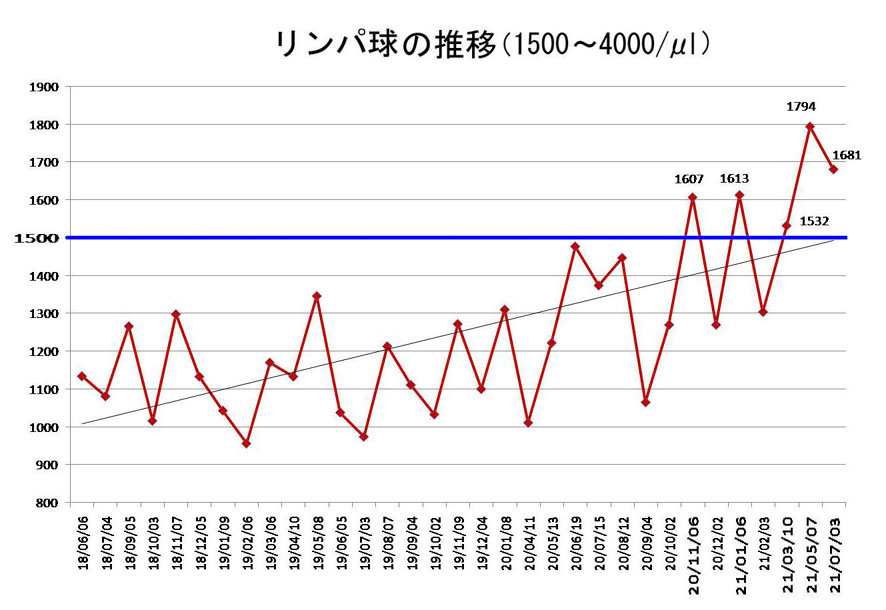

�@18�N6���̃����p���䗦�i�}5�j�ɂ��v�Z���������p������1,134�B�ȍ~�������Ɠ��l�ɓ��h���������g��I�ɑ������A21�N5����1,794�i58�����j�ɂȂ蓯�N���͊�����l���邱�Ƃ������Ȃ����i�}6�j�B21�N7���ɐԌ����E���������������Ċ�l�ɓ������B���������I������3�N���o�ĉ��P�X�������炩�ɂȂ����B

�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�T�@�����p���䗦�̐���

�@�@�@�@�@

�@ �}�U�@�����p�����̐��}�U�@�����p���@�@�@�p�}�U�@�����p���̐���

�i�T�j�@�\��U�w�I���P�Ɖ^�������@�@

�@���{�����^�������@�͏��X�ɃN���A�[����A3�N���o�đS�g�I�ɋ@�\��U�w�I���P���݂�ꂽ�B��ȉ^�������@�i���f�j�Ɗ֗^�����ȋ͈ȉ��̒ʂ�B�@�@�@�@

�P�j �I�����Ó�������ł����^�������@�i�֗^�����ȋj

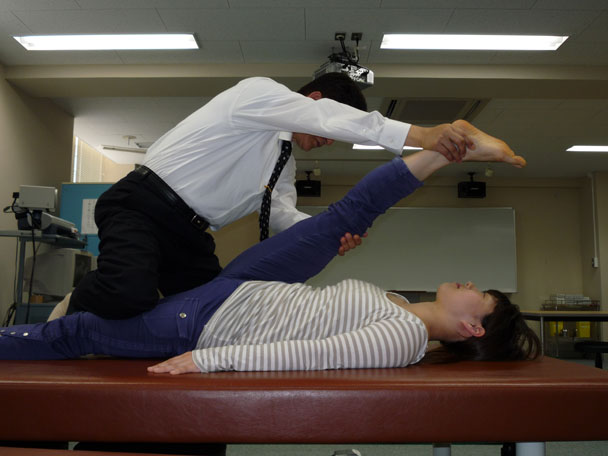

�@ ���ʕG���ȑ����킹�����i�}7�j�i�����]�A�Ғ��N���j

�A ��ʕG���ȕG�J���i�}8�j�i�����]�A����]�j

�B ���ʌ�]�X�g���b�`�i�}9�j�i��ڎl���A�O�����A���w�L�j

hhh�@�@�@�@�@ �@�@�@�@hh �@�@�@�@hh

�}�V�@���� �@�}�V�@���ʕG���ȑ����킹�����@�@hhh�@�@�@h�}�W��ʕG���ȕG�J��

�@�}�X ���ʌ�]�X�g���b�`�}�X �@�@�@��

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�X ����]�g���@�@�@�b�}�X�@ ���ʌ�]�X�g���b�`

�Q�j�I�����Âʼn��P���ꂽ��ȉ^�������@�i�֗^�����ȋj

�@��ʉE�G�����i�}10�j�F�����͉E�G�������ɒ����Ȃ��������A1�N���ʼnE���a�E��a�̊ɉ��ƂƂ��ɒ����悤�ɂȂ����B�i�E���a�A�E��a�A�E�Ғ��N���j

�A��������x�b�h�i�}11�j�F���ÊJ�n�����͓��ɍ��������ɂ��������B2�N���ō��E�����������x�b�h�ɒ����悤�ɂȂ����B�i���a�A��ڎl���A�D�H�j

�B �X�g���b�`���O�{�[�h�w���F���ÊJ�n��1�N���o�߂��Ďn�߂��B�J�n�����͍ŏ�i�i30°�j�ł͗����Ă���̂�����Ƃł��������A2�N���ŗ���w�悪���ɒ����悤�ɂȂ����B�i���ڎO���A�n���X�g�����O�A�Ғ��N���j

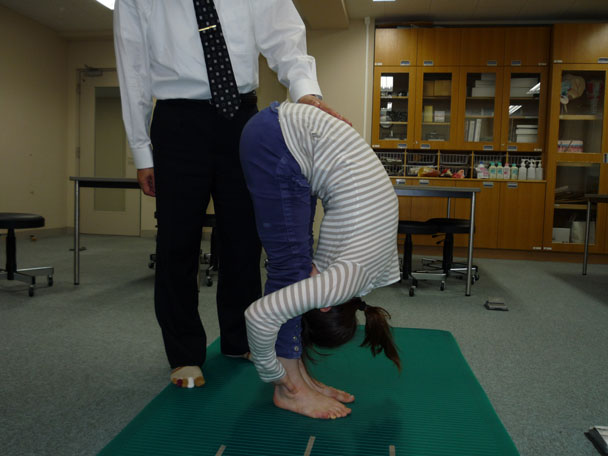

�C ���ʑO�����G�i�g�ѐ܂�j�i�}12�j�F�����͎w�����ɒ��������Ǝn�߂���2�N�ڂŒ����悤�ɂȂ����B���̌�A�t�B�b�g�l�X���Ԃ��ȒP�ɂł���g�ѐ܂�i���ʑO�����G�j���o����悤�ɂȂ肽���ƃ`�������W������1�N���ŏo����悤�ɂȂ����B�i���ڎO���A�n���X�g�����O�A�Ғ��N���j

�@�@�@�@�@ �@�@�@ �@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�O�@��ʉE�G�����@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�}�P�P�@��������x�b�h

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�Q�@���ʑO�����G�i�g�ѐ܂�j

�D���Z�[�O�G���i�}13�j������80°���炢�ł��������A3�N���ō��E�Ƃ��G�L�W�ŕG�Ƌ��������悤�ɂȂ����B���̂Ƃ��͂��ɉE�G���Ȃ���C���ɂȂ�B�i�n���X�g�����O�A�Ғ��N���j

�E���ʍ��r�����I���i�}14�j�F�����͓��ɍ��r�����͕I�����ɒ����ɂ��������B�₪�āA�E�͂�������ƒ����悤�ɂȂ�A����3�N�����ŋ͂��ɒ����ɂ��������ɂȂ����B�i�D�H�A�Ғ��N���A�����`�A�����j

�F���ʌ�]�G���i�_���S���V�j�i�}15�j�F�����͂��낤���ĕG�����ɒ������x�ł��������A3�N�����Ŏ���G�ŋ��݁A�G�����܂Ő��p�ɂ܂ʼn��P�B��Ԃ̗ǂ����ŏ��������ƕG�����ɒ������Ƃ��ł���B�i�㕔���ŁE���ʼn��˞��j

�G ���ʕG�L�W�O�������i�}16�j�����͍��ʂɂĕG�L�W���r��O�ɏo���ƌ��ɋ����肻���ɂȂ��Ă������A3�N���ŏ����G�����������͂œ������ɒ����悤�ɂȂ������A4�N�ڂɓ����Ă��n���X�g�����O����������A�E�G�����G��蕂���B�i�n���X�g�����O�j

�@

�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�R�@���Z�[�O�G���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�}�P�S�@���ʍ��r�����I��

�@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@

�@�@�@�@�@�}�P�T�@���ʌ�]�G��(�_���S���V�j�@�@�@�@�@�}�P�U�@���ʕG�L�W�O������

�S�D�l�@

�P�j �I���h���ɂ�錌�����̐��ځ@

�@�{�Ǘ�ɂ����ĐԌ����E���������ɂ��Ă�4�N�]�A�����p�����ɂ��Ă�3�N�]�ɋy�Ԍ������ʏW�v�ɂ��ƁA�傫�ȓ��h�������Ȃ��琄�ڂ��A�I�����Â��J�n����3�N�ȍ~�㏸���݂Ă���B�I�����Âɂ�錌�����̐��ڂ��ώ@����ꍇ�ɂ͒����Ԋώ@����K�v������悤�Ɏv��ꂽ�B�{���҂���͎Ⴂ�����猌���������Ȃ��A21�N7���̂悤�ɐԌ������Ɣ��������������Ɋ�l�ɓ��������Ƃ͂Ȃ������Ƃ̂��Ƃł������B���i�P�j�̕ɂ��ƂP�N�]�ɋy�Ԏ{���ɂ��Ԍ������┒�������͓��h�������Ȃ������������Ƃ��Ă���A�����Ԃ��I���h���ɂ��l�̂̑����@�\�����������邱�Ƃ��l������B�@

�Q�j�I���h�����Ɖu�@�\�ɋy�ڂ��@��

�@�����i�Q�j�ɂ��A���ւ�47���̔M�h�������牺�̒m�o�_�o����_�o�`�B�����ł���Substance-P�iSP�j��Calcitonin-Gene-Related-Peptaide(CGRP)���u���ɕ��o�����A������������o�ł���Ƃ��Ă���B�܂��AJonnson���i�R�j�ɂ��A���ւ̔M�h���ɂ����o���ꂽSP���㎈�����p�ǂɂ����ďu���Ɍ��o�����Ƃ��Ă���BMoore���i�S�j�ɂ��ASP��G�|�����p�ߗA���ǂɒ�������ƁASP�̓����p�����苅�����������̃����p���������p�ߗA�o�ǂ�����o������B���̃s�[�N�͈�T�Ԃɋy�ԂƂ��Ă���B�@SP�͖Ɖu�����������ACGRP�͖Ɖu��}������ƕ���Ă���B�����̂��Ƃ��畆�ւ̐N�Q�h���Ƃ��Ă��I���h�����m�o�_�o�I������SP��CGRP����o�����āA�Ǐ��Ȃ�тɑS�g�̖Ɖu��Ԃ�ቺ���Ă���Ί��������A���i���Ă���Η}�����ĖƉu��Ԃ𒆗f�Ɉێ�����悤�ɍ�p����ƍl�������i�T�j�i�U�j�B

�@���N�ł����Ă��l�̂ɂ����Ēʏ킪��זE�����B���A�����Ɖu�זE�����������Ă���Ɖ]���Ă���B���傫���Ȃ�Ƃ������Ƃ́A���炩�̗��R�ɂ��Ɖu�זE�̂���זE�����\�͂��ቺ���ʏ�͏����ł��邪��זE�������ł��Ȃ��Ȃ�A�����B���n�߂邱�Ƃɂ�肪�傫���Ȃ����ƍl�����Ă���B�I���h���͂��̐l�̂̎��Ɖu�͂����������A�����Ȃ���������ł���ƍl������B�E�o��p�ɂ���Ď��c���ꂽ�����Ȃ���͑Ώ��ł���ƍl������B

�R�j�I���h��������̌��t�z�E�Ɖu�@�\�����P����@��

�̕\�̗v�����ə`����匊�ւ��I���h�����������˂̓`���ɂ������̌��ǂ̌��Ǔ��ߐ����тɊg�����i���A���t�z�����P���A���o���ꂽSP���т�CGRP�ɂ��Ɖu��Ԃ����P����@�����l�������i�V�j�B

�S�j �I���h�������ɉ�������@��

�@�͔�J����ƃA�N�`���t�B�������g�ƃ~�I�V���t�B�������g���������A���k�̎c��ɂ����Z�k����Ɖ]���Ă���B�ؒ��ւ��I���h���∳�h���ɂ��ؒ����ǂƔ�������SP���т�CGRP�ܗL�m�o�_�o���ۂ��h�����A��������o������B�ؒ����ǂ̓��ߐ������i���g�����邱�Ƃɂ��؍זE�ɉh�{���s���n�点��B�h�{����荞�؍זE�͂`�s�o���Y�����ăA�N�`���t�B�������g�ƃ~�I�V���t�B�������g�̌������������ċ��ɉ�����B�̒Z�k�d���͐[�����o�_�o����Ď����_�o�@�\�ɉe�����y�ڂ��Ɖ]���Ă���B�̊ɉ��͐g�̂��y�ɂȂ�݂̂Ȃ炸�A�����@�\�ɂ��ǂ��e����^������̂Ǝv����B

�T�j����̋@�\��U�w�I�ۑ�

�@�T�ˑS�Ẳ^�������@���N���A�[���Ă��邪�A���ʌ�]�G���i�_���S���V�j�ŕG�����Ɏ��͂Œ����ɂ������Ƃ�����ŁE�㕔���ʼn��˞��A�㕔�Ғ��N���̂��_����l�����邱�Ƃ����߂���B��{�I�Ɋ{�������o�āA�����E�X���̎p�����Ƃ�X��������A�������؊֘A�̋̊ɉ��Ɗ{�����������X���Ȃ��悤�ɂ��Ă��炤�w���𑱂��邱�Ƃ��K�v�B

�@�I�����ÊJ�n�����͍��ʂŋr��O�ɏo���ƌ��ɂ̂����肻���ɂȂ��Ԃł��������A�₪�đ����G���������̂̎��͂œ������ɒ����悤�ɂȂ����B�r��g�ތX�������P������n���X�g�����O���[���ɏ_����l�����Ă��Ȃ����߂ɕG�ߐL�W�ɔ�����ڌ㑤�̒ɂ݂����݂������Ă���B�n���X�g�����O�̏[���Ȋɉ����Ō�Ɏc�����ۑ�Ƃ�����B

�U�j������I�����Âɂ���

�@�I�����Â��J�n����5�N���o�߂��č�N��10���܂ł�172��̎��Â��d�˂Ă���B�I�����Â��J�n����3�N��O��ɂ��ċ@�\��U�w�I���P���݂��A�܂��A��������3�N���o�ď㏸�X���������Ĉ��肵�Ă����B�������A���X�̐����ł�ނȂ����R�ŃX�P�W���[�������ł���Ɠ��E�X���A�̊��E�X���A�E�r���X�����o�Ă���B�������āA���ǂ̔��ǂɌ��т����Ƃ������B���퐶���̉��P�w���ƂƂ��ɁA�S�g�̃o�����X�̗ǂ��@�\��U�w�I���P���w�W�Ƃ��Ă���̍Ĕ��ɑΏ����čs�������B

�T�D����

�@��������]�ڎ�p�T�N�㐶����20���Ǘ�ɑ��@�\��U�w�I�f�f�Ɋ�Â��I�����Â�4�N�ԍs�����B�Ƒ��̗���������21�N10�����̎��_�ŒʎZ172��̎��Â��d�ˈȉ��̌��ʂ��݂��B

�i1�j�����ォ��5�N�㐶����20���̊��҂����2�N��ɕK���Ĕ�����Ɩ�������A�]�ڂ����������R�K���܂̌����ɂ����u�K������v�ł������B3�N��Ɏ�ᇃ}�[�J�[���ꎞ10�߂��ɏ㏸�������A5�N��Ɏ�ᇃ}�[�J�[��7�O��ň��肵�A�Ĕ����݂Ă��Ȃ��B

�i�Q�j3�N��ɓ������A����t�Ɏ������ꂽ���a�̒m�荇���̊��҂���Ŗ{���҂�������T�N�㐶����������40���A70���A90���̊��҂��Ĕ����A�������̈�ԒႢ�{���҂������Ĕ����Ă��Ȃ��B

�i�R�j�I�����ÈȑO��1�`2�ǂ������������ɚq�f��悷�钰�ǂ��A�I�����ÊJ�n���ĂP�`�Q�N�͔N6��ɂȂ�3�N�ォ��N2��ƂȂ萏���Ǐ�����Ȃ�y�������B

�i�S�j�Ⴉ�����Ԍ������A���������A�����p�����������������ɓ���ȂǑ����X�����݂��B

�i�T�j�@�\��U�w�I���P���i�݁A���w�Z���ォ�璅�������Ƃ��Ȃ��������ʂŎw�Ə��������悤�ɂȂ����ȂǁA�S�g�،Q���o�����X�ǂ��_����l�������B�����̌o�߂��@�\��U�w�I�f�f�Ɋ�Â��I�����Â����ǐ����Ǐ�̉��P�Ƃ���Ĕ��̗\�h���тɑ����̐g�̏̉Ɍ��ʂ��������ƍl����ꂽ�B

|

|

�P�j���u�Ƒ��Y.�������@�̈�w�I����.����.�t�H��.1941.

�Q�j����N�v.�M�y�ы@�B�I�N�Q�h�����ɂ�����ꎟ�m�o�_�o�����[�̉��ǔ����ւ̊֗^�Ɋւ���w�I����.��厕�w�G��.1990;35(1):307-320.

�R�jsson,C.E.et al. Release of

Substance-P-like Immunoreactivity in Dog Paw Lymph after Scalding Injury.

Acta Physiol Scand.1986;126:21-24.

�S�jMoore,T.C.et al. Substance P Increase

Lymphocyte Traffic and Lymph Flow through Peripheral Lymph Nodes of Sheep.

Immunology.1989;67;109-114.

�T�j�R�c�ӏƂق�.�q�g���J�������ɂ�����Substance-�o�z����趂ƃ����p�n�̊֘A�ɂ���.�S���{�I���w��G��.1994;44(2):149-154.

�U�j�R�c�ӏƂق�.�o���ւ��I���h���������p�ǂ���ĖƉu�n������@���ɂ���.�㓹�̓��{.1994;53(12):14-21.

�V�j�R�c�ӏƂق�.�_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o���ۂ������N�����I�����Ñ��펾�������@��.�㓹�̓��{.1999;58(11):31-42.

|

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()