| -山田鑑照研究室- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

山田鑑照・星野洸 医道の日本 第53巻12号(平成6年12月号)(一部改) |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

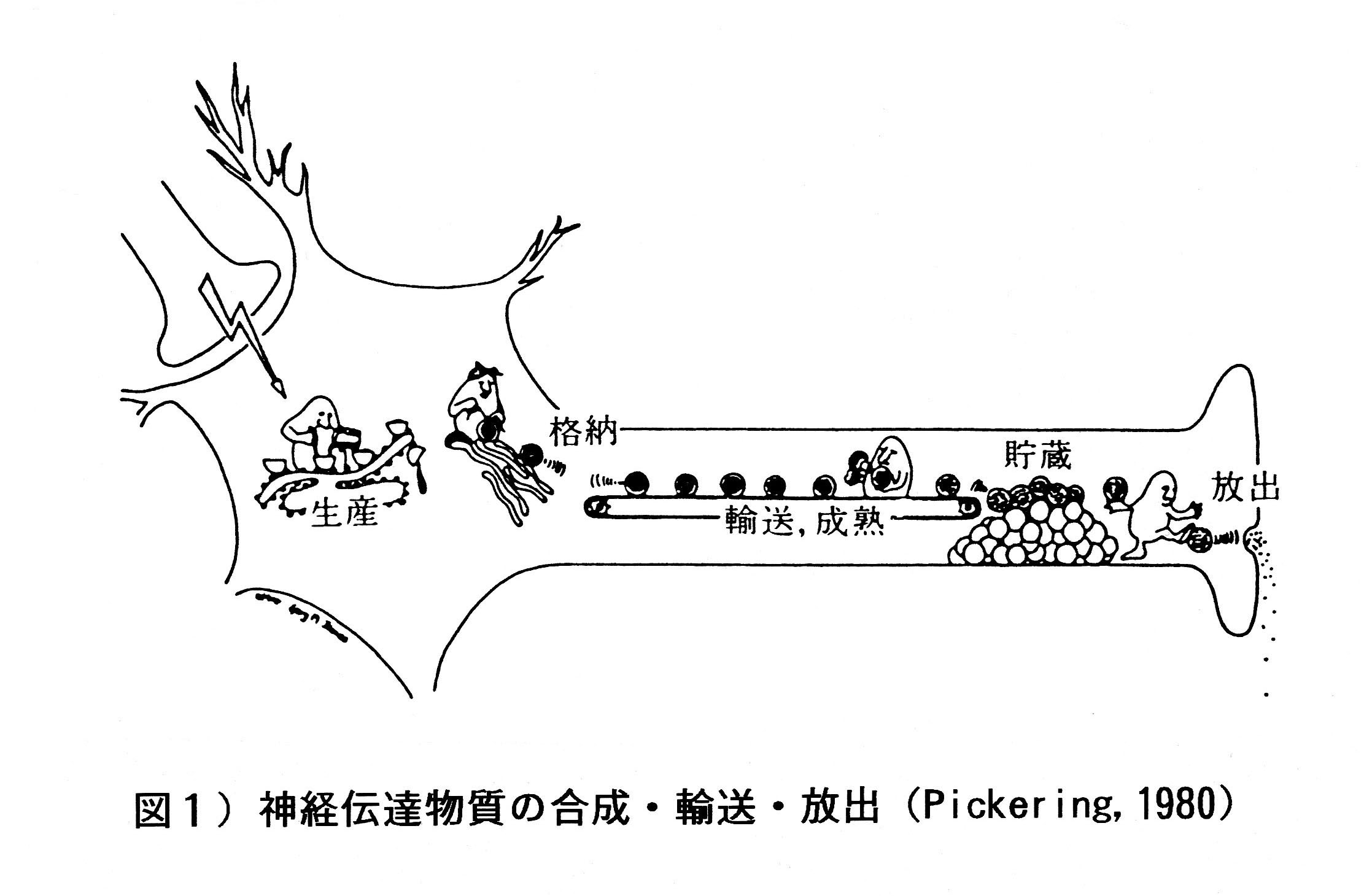

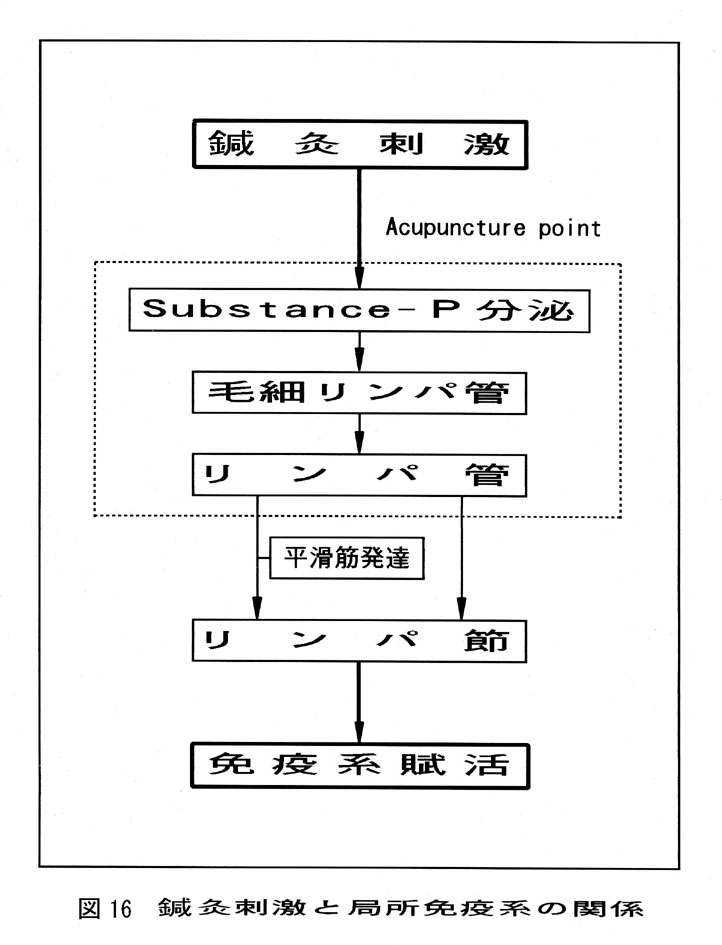

| 1)緒言 筆者らは、かつて、経絡・経穴の基礎的研究として肉眼解剖学的観点から経絡・経穴について考察し報告した1)2)。ヒト上肢を解剖し、経絡上には皮神経と血管の走行が確認され、経穴は皮下組織を走行する皮神経・血管が分岐し、真皮に侵入する部であるという所見を得た。そして、今回、経絡・経穴の組織学的観点からヒト合谷相当部とその周辺非経穴部を採取し、H・E染色を行い観察した。経穴部には肉眼解剖学的にも組織学的にも神経・血管が多く分布することが確認された。 近年著しく発達した神経化学によれば、組織中に神経線維が分布するだけではその存在意義は不明であり、線維中に含有される神経伝達物質(ニューロペプチド)の種類を確認することにより、その神経線維の存在意義・作用が明らかになるとされている。神経伝達物質であるSubstance-P(以降SP)は神経線維終末より放出3)(図1)され、痛覚の伝搬や炎症における血管の透過性に関与するとされる。このSPは、T細胞機能・抗体産生・食細胞機能を向上させる4)としている。 経穴を刺激して、5分後に免疫機能(T細胞・B細胞・NK細胞機能)が向上すると黒野ら5)は報告している。呉ら6)は15~20分の電気針により細胞性免疫機能が向上するとして、電気針による針麻酔と細胞性免疫機能の向上との明確な関連を指摘している。 そこで筆者らは、経穴部に多く分布する神経線維中にあるであろうSP含有線維に関連して免疫機能を向上させる組織像があると考え、酵素抗体法によりSP含有線維を染色し観察した。その結果SP含有線維と毛細リンパ管の密接な関係を示す組織像が経穴部に多く得られた。これは経穴刺激がリンパ管を介して免疫系を賦活する機序の端緒となる重要な所見と考えられるので報告する。

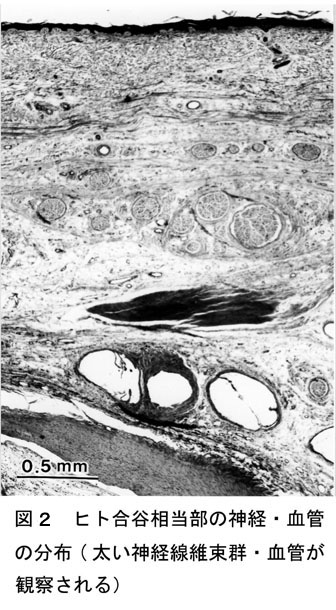

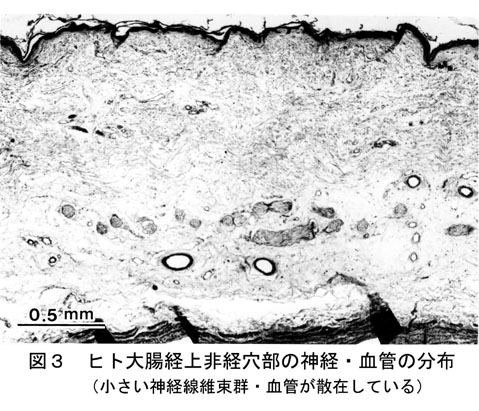

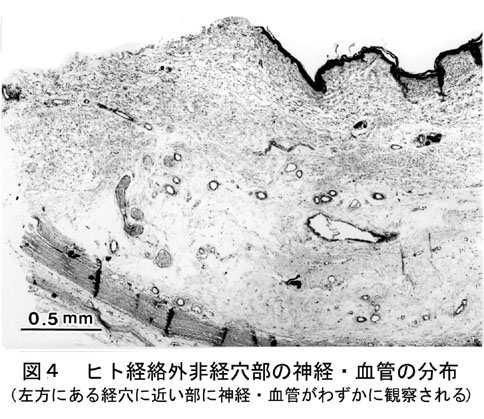

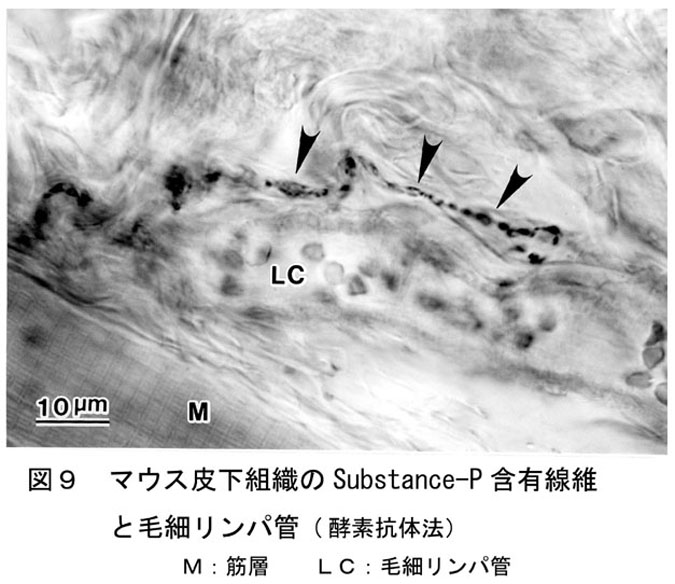

2)研究方法 名古屋大学医学部解剖実習遺体(10%ホルマリン注入固定後アルコール保存)より経穴部として合谷相当部の表面約1㎝2・深さ深筋膜までの皮膚と、その周辺非経穴部として、大腸経上で合谷より遠位の隣接表面約1㎝2・深さ深筋膜までの部位と合谷の小指側の隣接表面約1㎝2・深さ深筋膜までの部位の皮膚を採取し、パラフィン包埋を行い切片を作成しH・E染色法とルシファーイエローによる蛍光染色を行い観察した。 同パラフィン包埋資料より同様に切片を作成し、抗SPウサギ血清を1次抗体として酵素抗体法(SAB法)によりSP含有線維を観察した。また、マウス皮膚を採取しザンボニ固定を行った後、液体窒素で凍結し、クリオスタットにより凍結切片を作成し、ヒト皮膚と同様にSAB法により、SP含有線維の分布と血管・リンパ管との関係を観察した。 3)結果 ①H・E染色法による神経・血管の観察 合谷相当部の組織像では、非経穴部と比較して、大きな神経線維群と血管群が観察された(図2)。合谷相当部遠位の大腸経上の非経穴部の組織像では、神経・血管の走行が経絡外の非経穴部よりも幾分多く観察された(図3)。経絡外の非経穴部で合谷相当部に隣接した小指側部の組織像では、神経・血管の走行がわずかに観察された(図4)。神経・血管の分布は経穴部が最も多く観察され、経絡上の非経穴部がやや多く観察され、経絡外の非経穴部が最も少なく観察された。

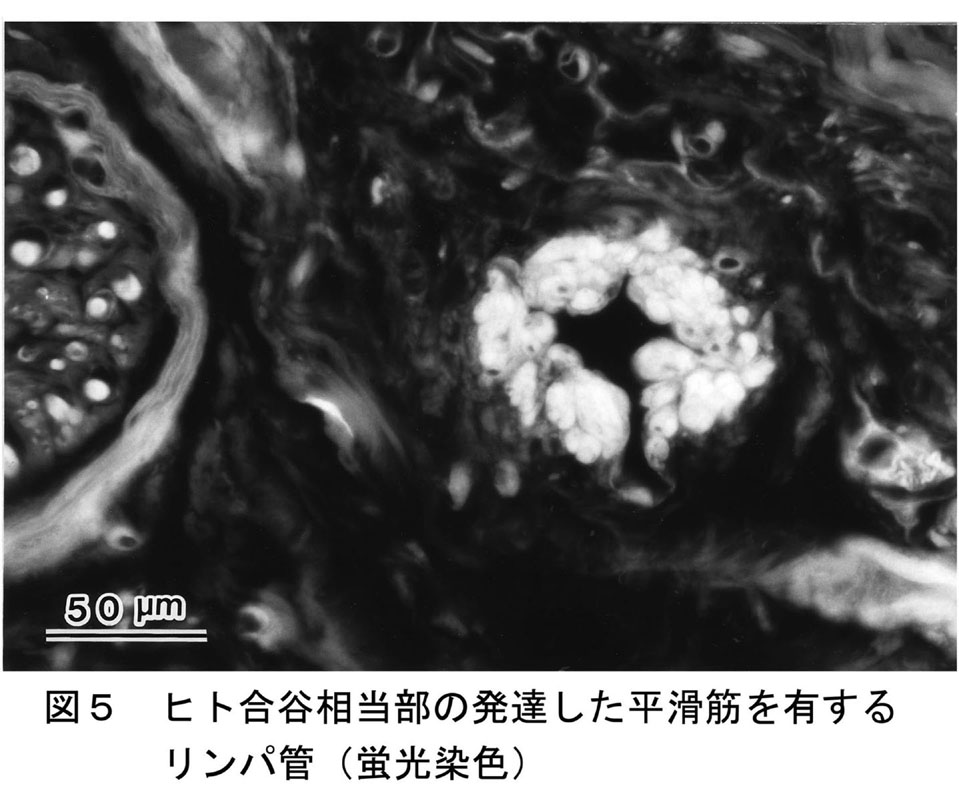

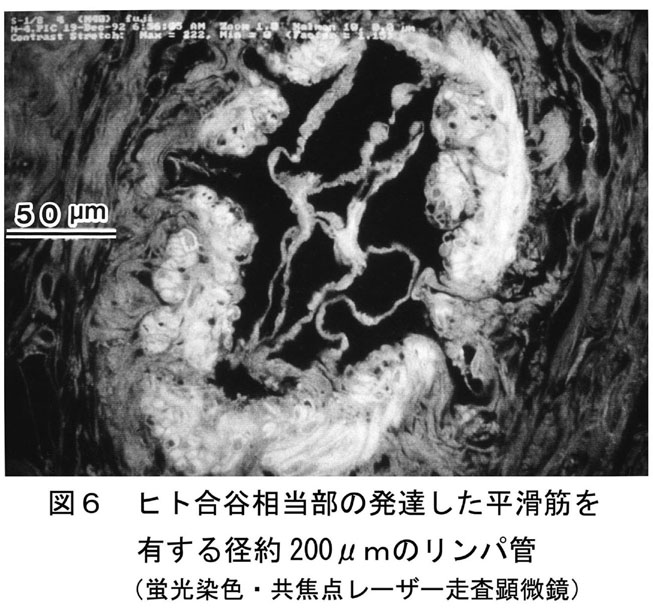

②蛍光染色法によるリンパ管の観察 組織をルシファーイエローで非特異的に蛍光染色し、蛍光顕微鏡で鏡検してみるとH・E染色法ではっきりと確認できなかった血管・リンパ管の内皮細胞や平滑筋が鮮明に蛍光し観察できた。そして発達した平滑筋を有するリンパ管(図5)と平滑筋のあまり発達していないリンパ管ともに合谷相当部に多く観察された。また共焦点レーザー走査蛍光顕微鏡により、弁を有する径約200μmのリンパ管において発達した平滑筋が詳細に観察された(図6)。このようなリンパ管は非経穴部ではわずかにしか見られなかった。

③酵素抗体法によるSP含有線維の観察

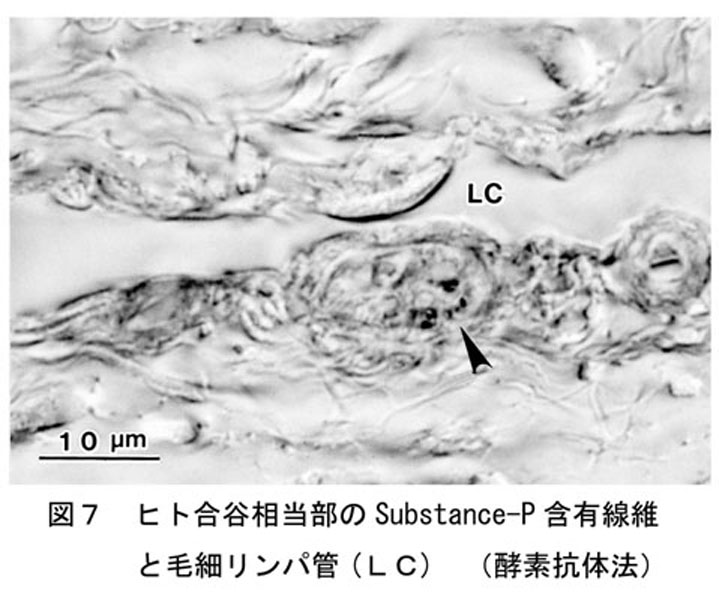

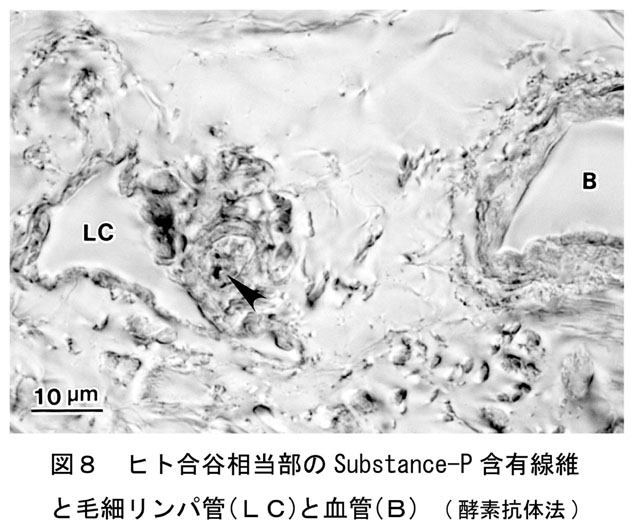

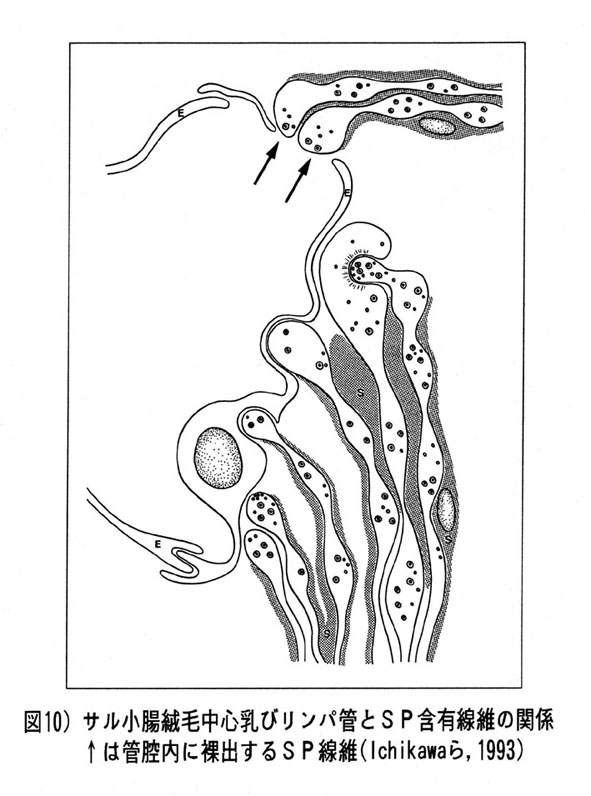

4)考察 ①H・E染色法による観察 経穴部では一般に神経・血管が多く分布し、非経穴部にはその分布が少ないといわれていることがヒトにおいて確認された。さらに、経絡上の非経穴部では経絡外の非経穴部よりも神経・血管がより多く分布していることが観察された。これは経絡の組織学的特徴を示す興味深い所見と考えられる。 ②StaniszらとPayanらの実験について Staniszら7)はin vitroの実験においてマウスのリンパ節より取り出したT細胞をSPが増殖させ、また、マウスのリンパ節においてSPがB細胞に抗体産生を増加させるとしている。Payanら8)はin vitroの実験においてSPがヒトT細胞を増殖させるとしている。これらの実験はマウスやヒトにおいてSPがリンパ球を活性化し、免疫系を賦活させることを示している。 ③Itoら,Ichikawaらの所見について Itoら9)はラットの肝臓の結合組織においてSP含有線維は、血管よりも毛細リンパ管に密着して走行すると報告している。Ichikawaらはイヌ10)とサル11)の小腸絨毛中心乳び腔のリンパ管内皮細胞に密接するSP含有線維を観察している。この肝臓と小腸でみられた毛細リンパ管とSP含有線維の密接な関係がヒト皮膚の経穴部において、また、マウス皮膚においても観察されたことになる。この所見は皮膚にある神経線維終末部より分泌されたSPが毛細リンパ管に吸収される可能性を示唆する。さらにIchikawaらはイヌとサルの小腸絨毛中心乳び腔のリンパ管において、そのリンパ管腔内にその終末が裸出するSP含有線維があることを報告している(図10)。我々はまだこのリンパ管腔内に裸出するSP含有線維をヒトやマウスの皮膚で確認していないが、裸出するしないにかかわらず、その周縁で分泌されたSPは毛細リンパ管に吸収されると思われる。

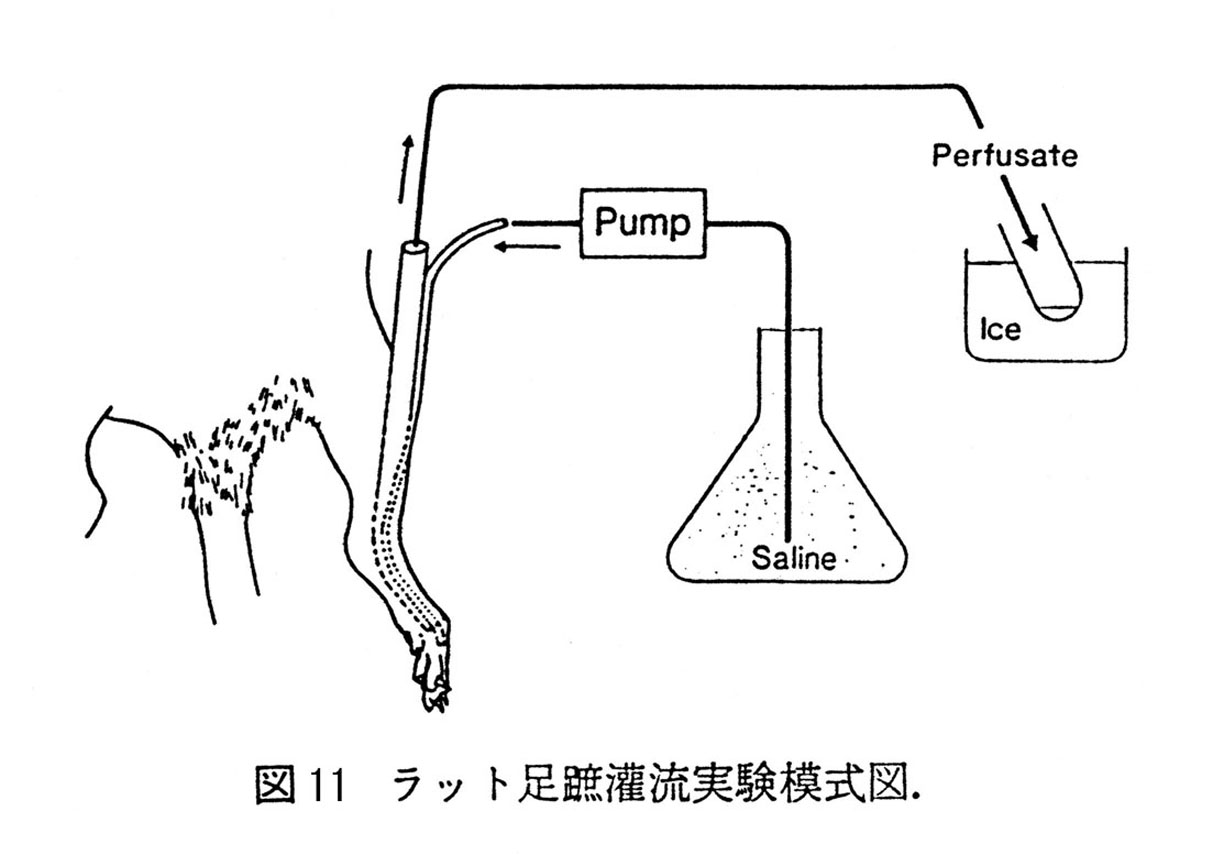

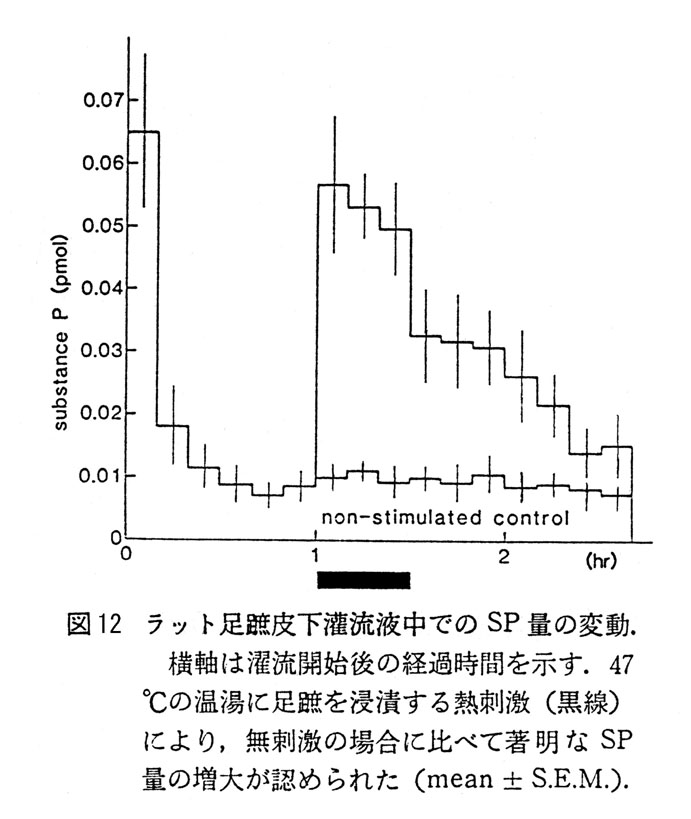

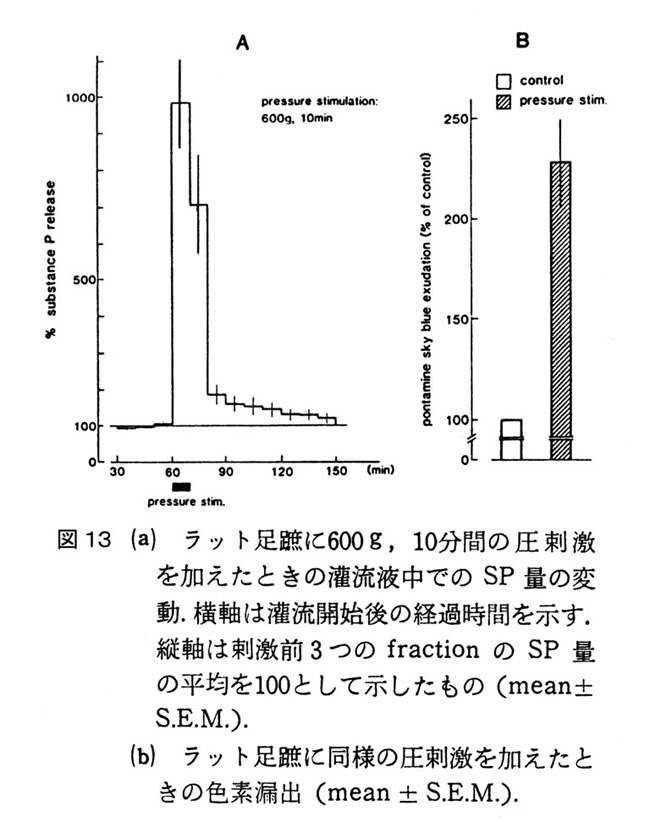

④今井の実験について 今井12)はラット足皮下潅流実験(図11)を行い、熱刺激により潅流開始直後から著明なSP量の上昇(図12)を認め、600g、10分間の圧刺激によっても著明なSP量の増加を認めた(図13-a)。さらに、マウス静脈内に色素を注入して色素の血管外への漏出を確認する実験(図13-b)によりSPが最も血管透過性亢進作用の強いこと報告している。

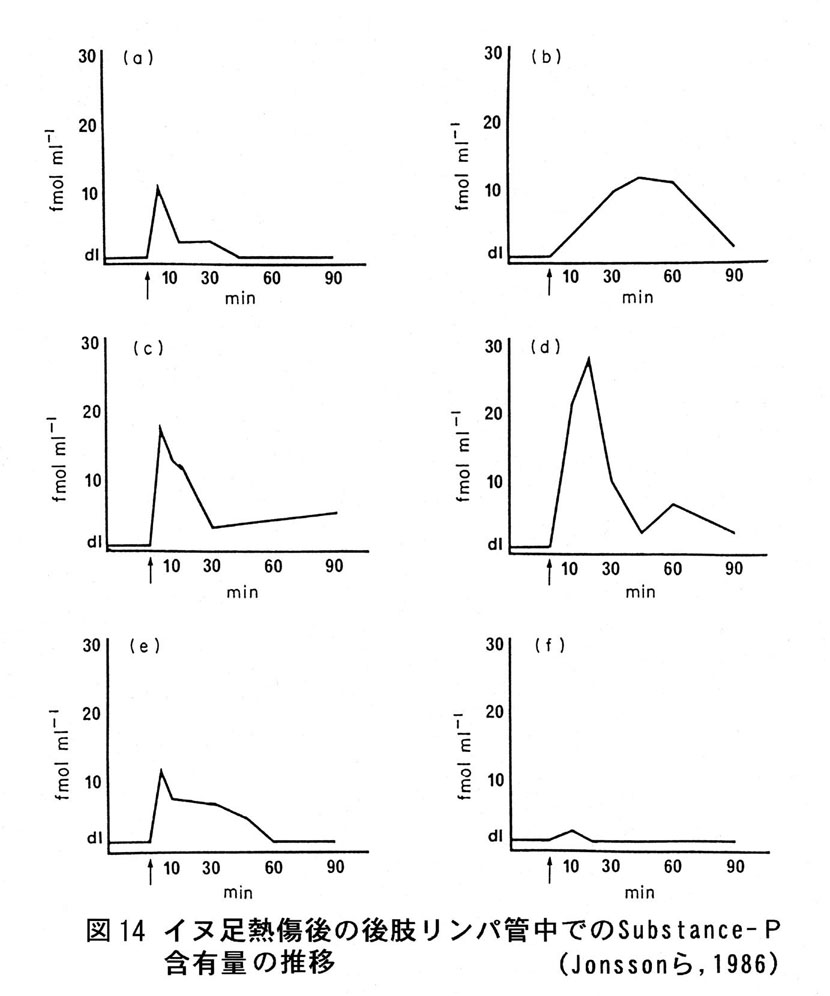

⑤Jonssonらの実験について Jonssonら13)はsodium pentobarbital とO2-N2O(笑気ガス)により麻酔をしたイヌの後肢の足に熱傷を起こすと同後肢リンパ管のリンパ中SP含有量が急増することを報告している(図14)。6例中4例は直後に急上昇し10分前後にピークに達しており、6例中1例は30~60分前後にピークに達した。また、6例中1例は10分前後にわずかに上昇したとして同じ熱刺激を与えてもイヌの固体差によってリンパ中のSP含有量の増加が異なるとしている。また、同観察で、熱傷を与えなかった反対側の後肢ではリンパ中のSP含有量は上昇しなかったとして、この反応が中枢を経由して起こるものでないとしている。このJonssonらの報告は皮膚への熱刺激によりSPが分泌され、これがリンパ管に吸収されたことを意味し、灸刺激で起こる現象を示唆している。侵害刺激である針刺激においても同様の現象が起こると思われる。

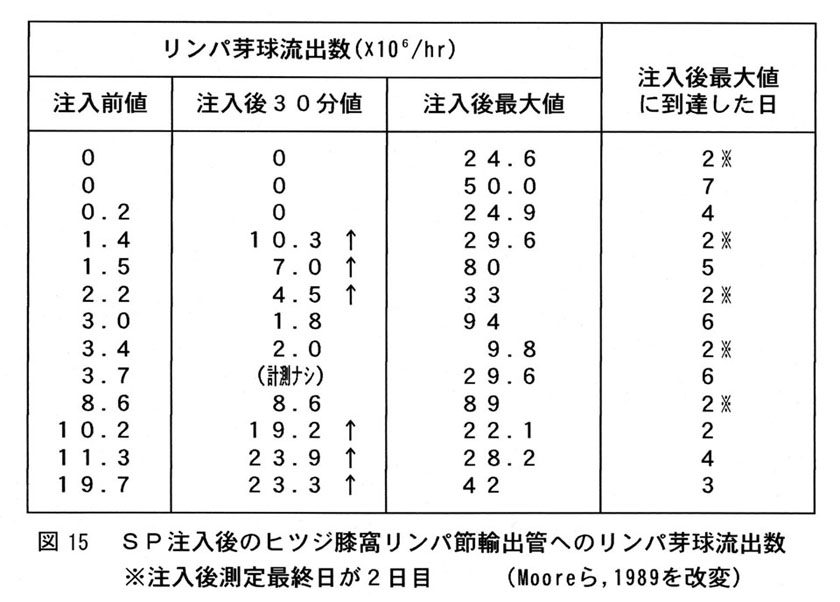

⑥Mooreらの実験について Mooreら14)はketamineとxylazineにより麻酔をしたヒツジの膝窩のリンパ節の輸入管にSPを注入すると、その輸出管からのリンパ流量と小リンパ球数、リンパ芽球数が直後から7日間に渡って増加するとしている。特に注入されたSPにより活性化されたとみられるリンパ芽球数が増加するという報告(図15)は、StaniszらとPayanらの実験をin vivoで裏付けるものとして注目される。13例中5例は注入後30分で約2~7倍にリンパ芽球数が増加するとしている。13例中で6例は4~7日後に増加がピークに達するとしている。これらの実験は、リンパ節の固体差があるものの一度SPを注入するとその直後から7日以上に渡って免疫系が賦活することを示している。SPを注入しなかった反対側肢のリンパ節では、この反応がみられなかったとしてMooreらは、この反応が中枢を経由して起こるものでなく、局所において起こる反応であることを強調している。 5)結論

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 引 用 文 献 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|