|

|||||||||||||||||||||||||||||

| �o�����̐_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�������N���� �]�������P�@�� |

|||||||||||||||||||||||||||||

| �R�c�ӏƁ@�㓹�̓��{�E��70��4��(����23�N4����)(�ꕔ��) | |||||||||||||||||||||||||||||

|

|||||||||||||||||||||||||||||

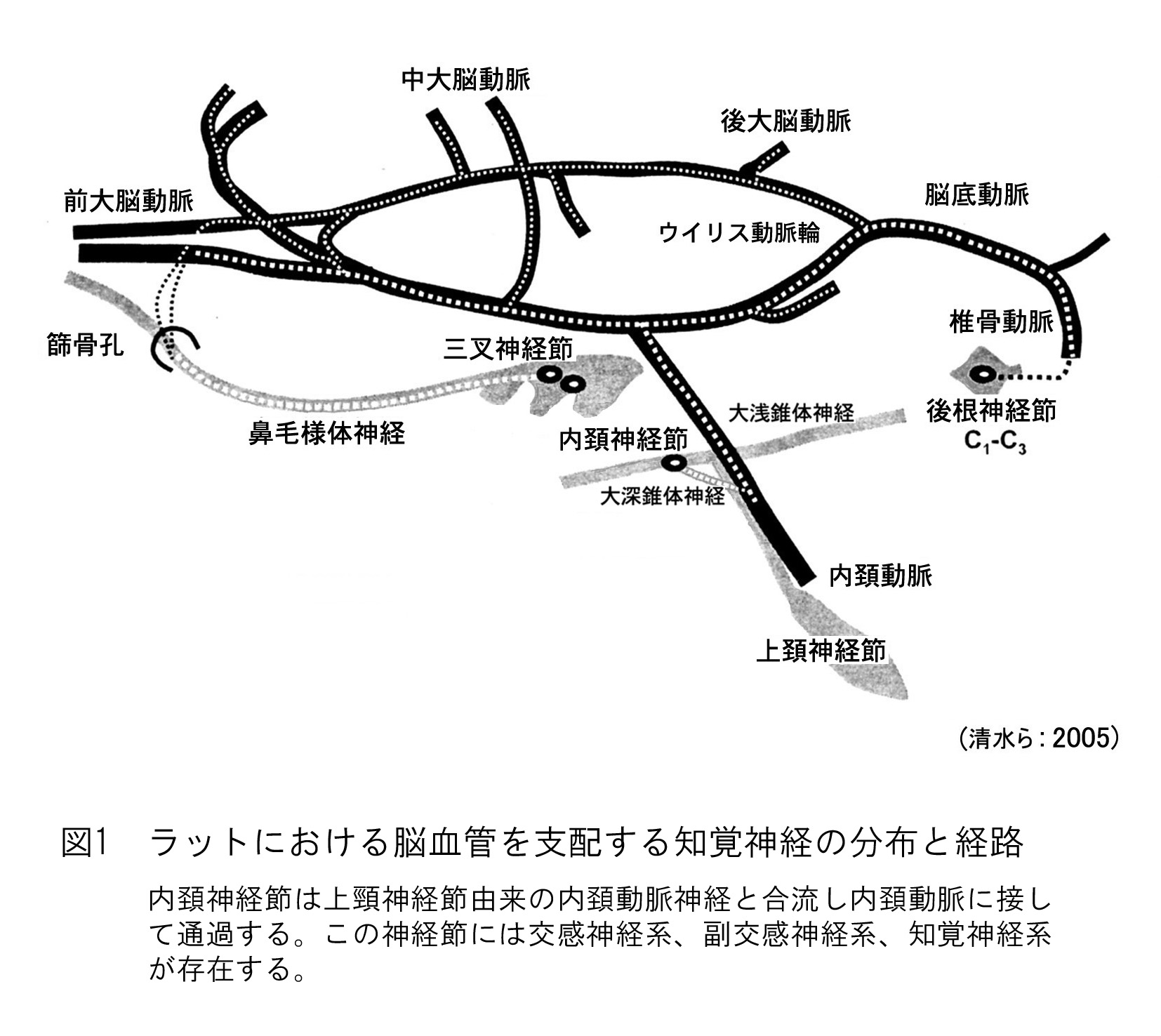

| �P.�͂��߂� �o�����_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�ւ��I���h�����ǂ̂悤�ȋ@���Ŕ]���������P���邩���炩�ɂ��邽�߂ɁA�]���ǐ_�o�x�z�A��]�玿�������������A�㍪�_�o�ߓE�o�����Ȃǂ̕����ɂ��Č������A�M�҂����܂Ō������Ă����I�������@���Ƃ̊֘A�ɂ��čl�@�����̂ŕ���B �Q.�]�����Ɋ֘A���錤���� �i�P�j�]�z���߂ɂ�����]���ǎx�z�_�o ������̕ɂ��ƁA�]���NJO���ɂ́A�]���_�o�j�ɋN�n����������_�o�⓪�W�O�R���̊O�����_�o�ł�������A�������A����ђm�o�_�o�n�̐_�o���ۂ����z���A�]���ǂ̔��������R���g���[�����Ă���B�]���NJO���ɕ��z����O�����_�o�Ƃ��Ă̌����_�o�n�͏�z�_�o�߂��N���Ƃ��A�m���G�s�l�t�B����(NE)��j���[���y�v�`�h���܂݁A���z�����ɉ����ď�s�����W���ɓ���]���ǂɕ��z���A�]���ǎ��k����є]�����̌�����p��L���Ă���B�������_�o�n�͗����W�_�o�߁A���_�o�߁A���z�_�o�߂��N���Ƃ��A�Z�`���R����(ACh)�A���Ǎ�p�������y�v�`�h(VIP)�ANPY�Ȃǂ��܂ށB�m�o�_�o�n�͎O���_�o�߁A���z�_�o�߁A�㍪�_�o�߁iC1-3�j���N��(�}1)�Ƃ��T�u�X�^���XP(SP)�A�J���V�g�j����`�q�֘A�y�v�`�h(CGRP)���܂݁A�������_�o�n�ƂƂ��ɔ]������������є]���NJg����p��L���Ă���B

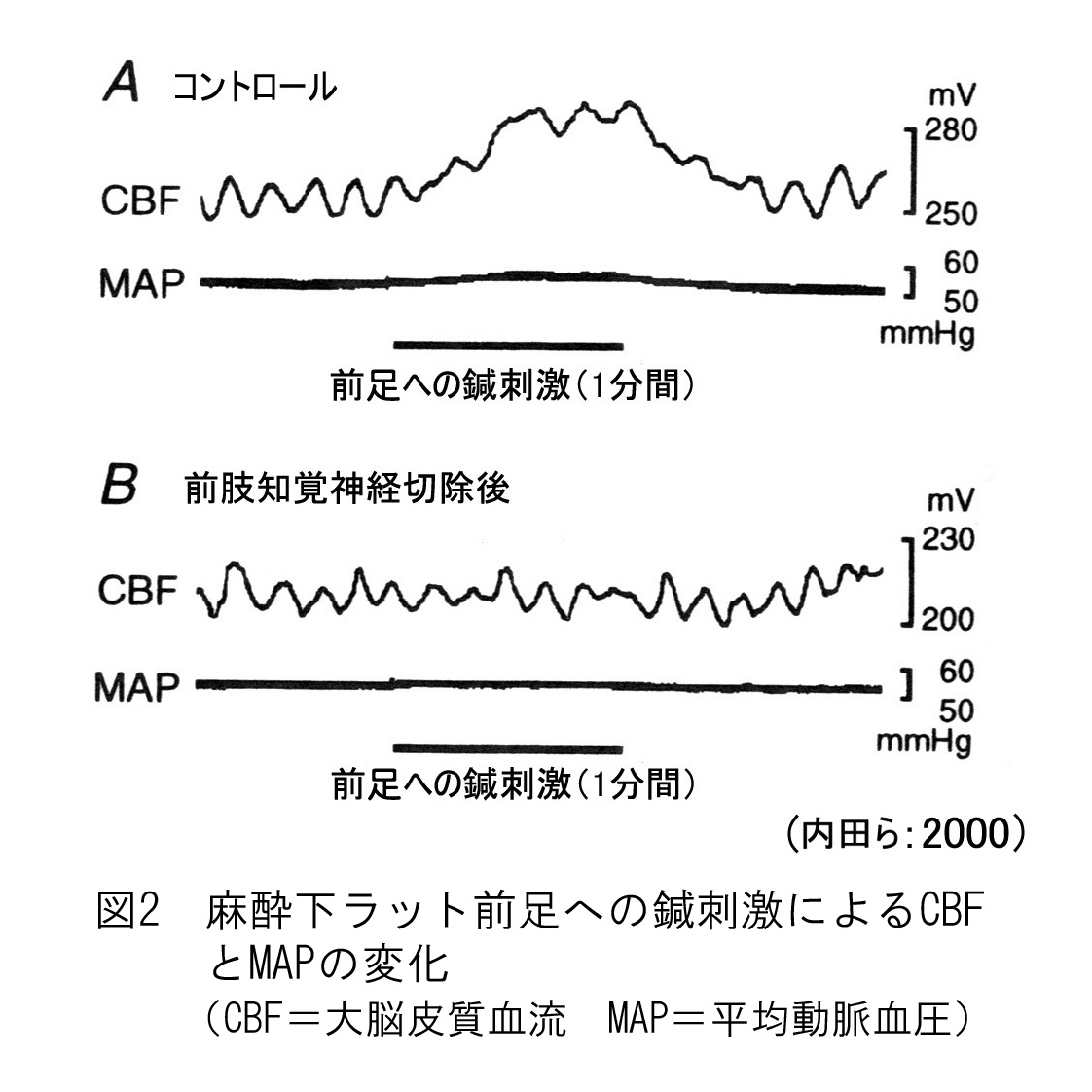

�i�Q�j�O���_�o�ߓd�C�h���ɂ��]���тɊ�ʌ������� �O���_�o�߂�SP��CGRP���L�x�ɊܗL���邱�Ƃ͂悭�m���Ă���B�ˌ���2�j�́A�O���_�o�]���ǎ}�ł���@�їl�̐_�o�d�C�h���ɂ�郉�b�g�̔]�����������ۂ� CGRP��e�̑j�Q�ɂ��}�����ꂽ��NK1��e�̑j�Q�ł͗}������Ȃ��Ƃ��āASP����CGRP���]���������Ɋ֗^����Ƃ��Ă���B Goadsby��3�j�́A�q�g9���̎O���_�o�h���ɂ��A��ʒ��g�݂̂�ꂽ6���̊O�z�Ö�����SP��CGRP����������ꂽ�B�܂��A�l�R�T�C�ւ̎O���_�o�h���ɂ��A5�C�Ƃ���SP��CGRP���O�z�Ö����ɑ��������Ƃ��āA�O���_�o�h���ɂ���ʌ����������������Ă���B �i�R�j�]���ɂ�����SP�ܗL�_�o�ƃj���[���L�j���P(NK1)��e�� SP�ܗL�_�o���A�]���ǂɖ��ɕ��z����͑����B�ڍׂȐ_�o�ؒf�����A�t�s���g���[�T�[�ɂ��A�]���NJO���ɑ��s����SP�ܗL�_�o�͎O���_�o�߁A���z�_�o�߁A��z���Ґ��㍪�_�o�߂ɂ����ĕ��z���邱��4�j�����炩�ɂȂ��Ă���BSP�ɍ����e�a��������NK1��e�̂́A�E����X�����֑O�����𒆐S�ɒō�������]�ꓮ���Ȃǂɂ��F�߂��Ă���BNK1��e�̗z���_�o���m�F���ꂽ�_�o�߂Ƃ��ď�z�_�o�߁A�����W�_�o�߁A���_�o�߁A���z�_�o�߁A�O���_�o�߂�����B�������_�o�n��VIP�ܗL�_�o��NK1��e�̂��F�߂��Ă���A�]���ǂɂ�����SP�͒m�o�_�o�n�̐_�o�`�B�������тɌ��Ǎ쓮���Ƃ��č�p����݂̂łȂ��_�o���߈��q�Ƃ��ē����\��������5�j�ƕ���Ă���B �i�S�j�}�C�l���g���j�ɂ�����NK1��e�̂ƃR�����A�Z�`����]�ڍy�fChAT) �@�@ �Ȃ�тɈ�_�����f�����y�f(NOS) �@�O�]��ꕔ�}�C�l���g�j�i�}�C�l���g�j�j�ɂ́ASP��e�̂ł���NK1��e�̗z���_�o����r�I�����x�Ƀq�g6�j�ŔF�߂��Ă���B�܂��A�}�C�l���g�j�ɂ́ANK1��e�̗z���_�o�ɂ�����NOS8�j���z���ł���AChAT�ɂ��A�Z�`���R�������Y������A�܂��ANOS����NO���Y������邱�Ƃɂ���]�玿�̌����ʂ���������Ƃ����B �i�T�j�̕\�m�o�_�o�ւ��I���h���ɂ���]�玿����(CBF)�������� �@���b�g��]�玿�������������Ƃ��āA�ꑤ�̃}�C�l���g�j�ւ̓d�C�h���̋����ɉ����ē�����CBF����������9�j�B���l�̎����ɂ��A�}�C�l���g�j�ɗR������R�����쓮���_�o�����o����Ach�̓����̑�]�玿�ɂ����鑝��10�j���m�F����Ă���B�܂��A�畆�ւ̃s���`���O�h���ɂ��}�C�l���g�j�P��_�o�זE��������11�j�A���l�̎�����CBF����������12�j���Ƃ�����Ă����B ���c��͂����̕��āA���b�g��A�O���A�㎈�̈ꑤ���I�h��13�j�Ȃ�тɋ��h��14)��^����ƁA�}�C�l���g�j�R���̃R�����쓮���_�o�ɂ�藼����CBF��10�`20%���������Ƃ��Ă���B���̔����͌z�������_�o�ƕ������_�o�i��ʐ_�o�j�𗼑��ؒf���Ă��A�I�ɃA�h���i���̃���e�̂��Ւf���A����Ƀ���e�̂��Ւf���Ă��e�������A�m�o�_�o��ؒf����Ə�������(�}2)�B�]�����I���h���ɂ��CBF�̑����Ɏ����_�o�͊֗^���Ă��Ȃ��ƌ��_�ł���Ƃ��Ă���B

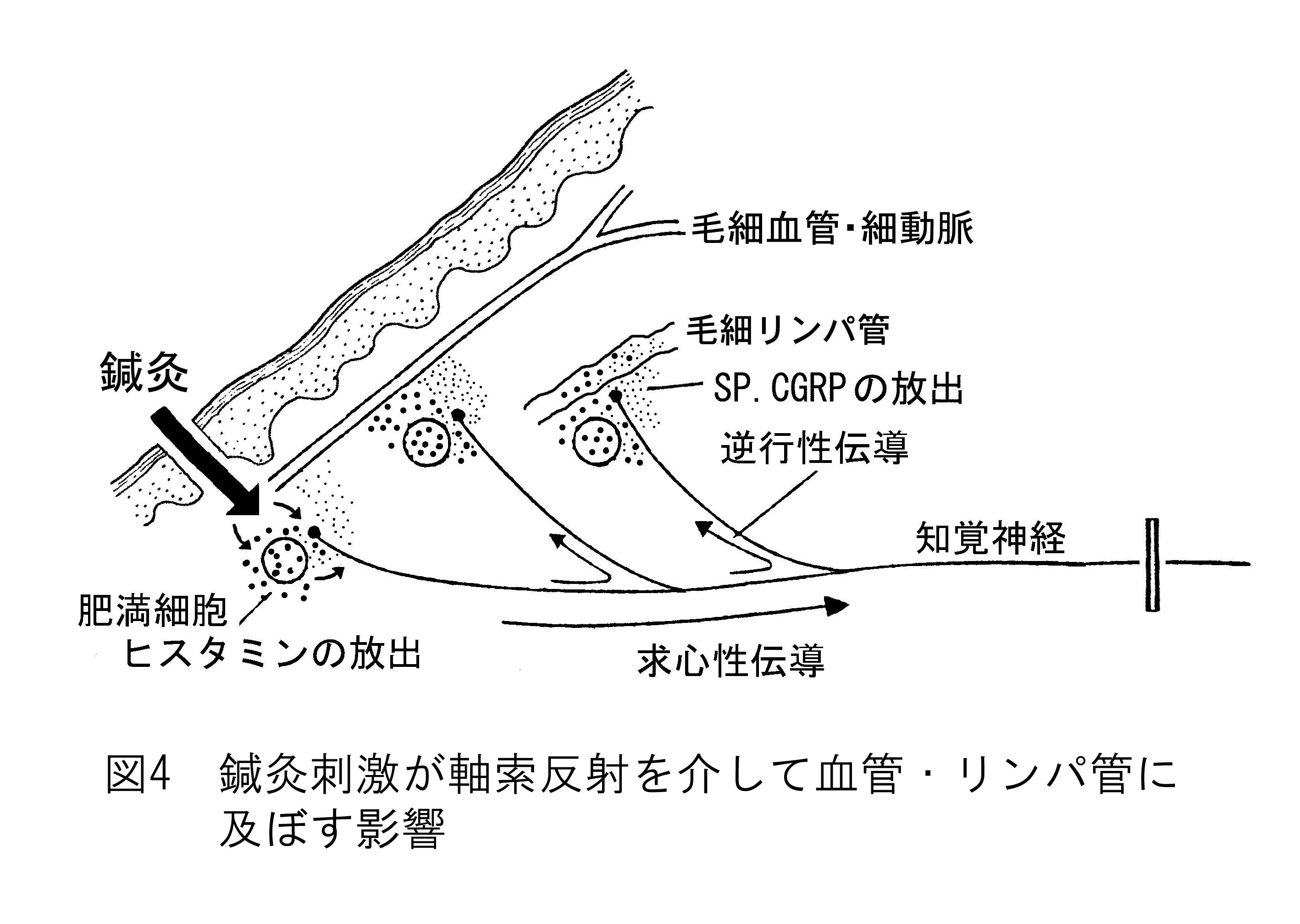

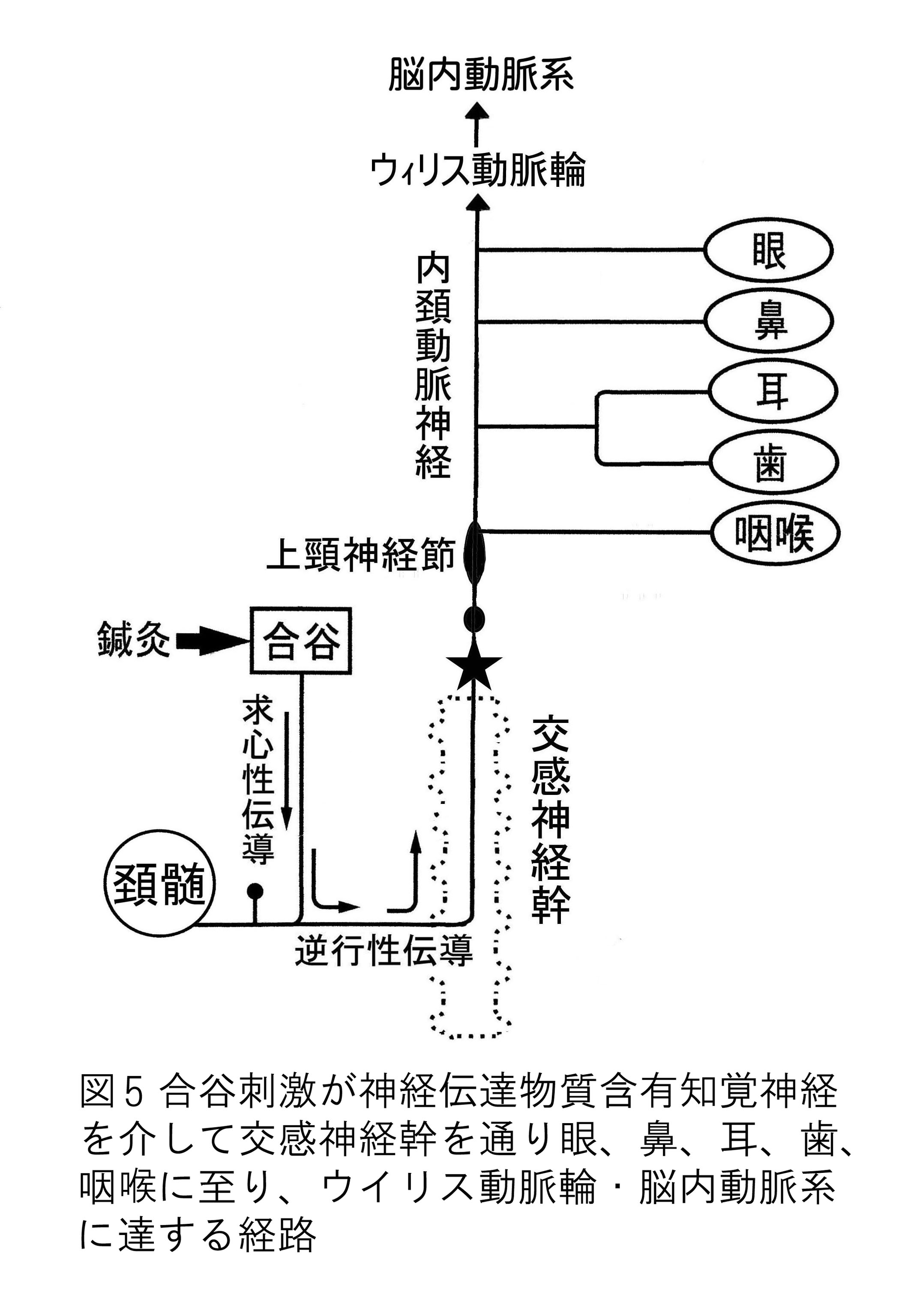

�i�U�j�㍪�_�o�ߓE�o���� ���R15)�̃C�k�㍪�_�o�ߓE�o�����ɂ��ƁA�㍪�_�o�ߓE�o�ɂ��ϐ����铯���ŗL���̌㍪�_�o�ߗR���m�o�_�o�i�㍪�_�o�j �͔畆��ɕ��z���A�܂��A�����_�o����ʂ�����ɋy��ł���Ƃ��Ă���B�c��̕ϐ��㍪�_�o�͌����_�o�����ŏ㉺�ɕ��A�قȂ镡���Ґ����x���̌����_�o�߂��o�āA�畆�A�A�����Ɏ���(�}3�j�B�����_�o�����̊e�Ґ����x���̐_�o���ۂ͕��ς���51�����㍪�_�o�ł������B�@ �L���㍪�_�o��2776�{����z�_�o�߂ɗ�������B���ꂪ���z�����_�o���ɂ�2�{�ɂȂ��Ă���B���R�́A��z�_�o�߂ɗ������������̗L���㍪�_�o�����������āA���z�����_�o�A�z�Ö��_�o�A�㉺�_�o�A����_�o�A�����_�o�Ȃǂւ̎}�ƂȂ�A���o���Ĕ]���ɕ��z���Ă���̂ł͂Ȃ����Ƃ��Ă���B�z�������_�o����G��Ɠ����ɒɂ݂�i���A�܂��A���z�����_�o�p�����甍������ۂɁA���A��A�z�A���A���Ȃǂɒɂ݂���Ƃ����Տ������邱�Ƃ���A�㍪�_�o���������ʂɑ��ʂɕ��z���Ă���ƍl������ƕ��Ă���B �@�@ �R.�l�@ �i�P�j�I���h���ɂ������N�������Ґ��ԗl�̘H�����Ɋo�}���A�]���� �����Ȃ�тɎ����_�o���� De Ceballos��16)�́A���b�g�̈ꑤ�̑��֔M�h��(62���E30�b�j��^�� 24���Ԍo�ߌ�A���̍�����E�o���č@����ƁA���������q�l�l�̍�p���������`�I�j���G���P�t�@����(Met-enk)����������70���������ASP�͗�������20�`25�����������ƕ��Ă���B����͈ꑤ�i�����j�ւ̎h������A�����Ґ��ɂ�����Met-enk�ɂ��Ɋo�}���@�����������邱�Ƃ������Ă���B���̌��ۂ͌����Ɏh�������Ċ����̒ɂ݂��Ƃ�Ƃ���A�ÓT�ɂ���u���h�v�̌������Ȋw�I�ɐ����ł���@���ƂȂ邱�Ƃ��l������17)�B �Ґ������H�ƂƂ��ɁA�̕\�̈�ʒm�o�𒆐��ɓ`�B���郋�[�g�Ƃ��Ēm���Ă���Ґ��ԗl�̘H�͐Ґ��𗼑����ɏ�s���A�����⒆�]�̉������Ɋo�}���j�ɐ��ۂ𑗂�A�]���ԗl�̕����n���h�����A�C�n�A��]��ꕔ�A�}�C�l���g�j�ɐ��ۂ𑗂��Ă���B�����̂��Ƃ���Ґ��ԗl�̘H�͒Ɋo�}���n�ł���A�����_�o���ߌn �ł�����Ƃ����Ă���B�ꑤ�ւ̌o���h���ɂ��A�Ґ��ԗl�̘H����ė����̐Ґ���p�ɂ����ĒɊo�}���������N�����A�����⒆�]�ɂ����ĉ������Ɋo�}���������N�����A�����̖ԗl�́A�C�n�A��]���j�A�}�C�l���g�j���h�����ė�����]�玿�]�����̑����������N�����A�����_�o�߂��邱�ƍl������BDe Ceballos��Ɠ��c��̎����́A�Ґ��ԗl�̘H����Ĕ������Ă��邱�Ƃ����������B �i�Q�j�o�����_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�ւ��I���h���ɂ��]���������� �S���[�g �O�q�̕���A�I���h�����Čo�����_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o���S���[�g�Ŕ]���������Ȃ�тɎ����_�o���߂Ɋ֗^���邱�Ƃ��l������B �@�������E�㓪���E������(�L������)�́A��㓪�_�o�E���㓪�_�o�E�厨��_�o�̈�ւ��I���h����C1-3�㍪�_�o�߂���ō������_�o�ƂƂ��ɔ]���Ɏ���A���]�����A�E����X�����ւ���]�������n�Ɏ��郋�[�g�B �A ��ʂ̎O���_�o�̈�ւ��I���h���ɂ��A�O���_�o�߂���@�їl�̐_�o�����⿍������A�O��]�����A�E����X�����ւ���]�������n�Ɏ��郋�[�g�B���̂Ƃ���ʌ�������������B �B �̊��E�̎��ւ��I���h�����A�㍪�_�o����Ґ��ԗl�̘H���o�A�}�C�l���g�j�����]�玿�����n�Ɏ��郋�[�g�B �C �̊��E�̎��ւ��I���h�����㍪�_�o��������_�o������s���A���z�����_�o�ƂƂ��ɔ]���Ɏ����āA�O��]�����A����]�����A�E����X�����ւ���]�������n�Ɏ��郋�[�g�B �i�R�j���I�Ö@��p�@�� �@���I�Ö@�͎h�I���ʂɂ��āA�@�\�Ǎ݂����]�玿�e�̖�W�\�ʗL�������ɑz�肷����́A�L�������o���E�o�����z�ƑS�g�Ƃ̊W�ɂ�茈�肷����̂�����B���I�Ö@���Տ����ʂ� �����N�����@���ɂ��Ă͖��炩�ɂ���Ă��Ȃ��B����̌�������A�L���������I�o���̑��݂����㓪�_�o�A���㓪�_�o�A�厨��_�o�̈�ւ��I�h�����b1-3 �̌㍪�_�o�߂���āA�ō������_�o������]�������тɃE����X�����ւ��o�A�]�������n�ɔ�������SP���т�CGRP�ܗL�m�o�_�o�Ɏ���]�����������⎩���_�o�߂���Ƃ������I�Ö@��p�@�� �̉\�����l����ꂽ�B�܂��A�O���_�o�h���ɂ��O�z�Ö�����SP��CGRP����������Ƃ�����������A���(�O���_�o)�o���ւ��I���h���ɂ��]����������������ƂƂ��ɁA��ʂɂ����鎲������ �̊g�U�ɂ��SP��CGRP���O�z�����n�̓��ߐ����i�A���NJg���������N�����A��ʒ��g��U������ʌ������������邱�Ƃ��������ꂽ�B �i�S�j�_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�������N�����I����p�@�� �o�����ɑ������z����_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�ւ��I���h���ɂ��A�Ǐ���SP���т�CGRP�����o����ASP�ɂ���Č��Ǔ��ߐ������i���ACGRP�ɂ���Č��ǂ��g������邱�ƂŋǏ����t�z�� ���P�����B�Ǐ��̖Ɖu�זE�ɑ���SP���Ɖu�����������ACGRP�����i�����Ɖu�@�\��}�����邱�ƂŖƉu��Ԃ����f�ɂȂ�悤�ɒ��߂����(�}4)�B�����̔����́A�������˂ɂ��Ǐ��ɂ����Ċg�U����B�э׃����p�ǂɖ��ڂ��đ��s����m�o�_�o������o�����SP��CGRP�͖э׃����p�ǂɋz������A�����p�߂Ɏ���B�����āA�����p�ߖƉu�זE���h�����đS�g�Ɖu�����f�ɂȂ�悤�ɒ��߂���18)19)20)�B �I���h���ɂ������N�������Ǐ��������˂͑̕\���u�E����21)����є]�E ���W�\�ʂɓ`�����A�e���̌��t�z�A�Ɖu���߂������N����(�}5�j�B�I���h���́A�Ґ���p�ɂ����ĒɊo�}���������N�����A����ɔ]������̉������Ɋo�}����U������B�̊��E�̎��ꑤ�ւ��I���h���ɂ�� �����N�������Ɋo�}���A�]�����������тɎ����_�o���߂́A�Ґ��ԗl�̘H����ė������ɔ�������B

�]���ǐ_�o�x�z�A��]�玿�������������A�㍪�_�o�ߓE�o�����Ȃǂ̕���A�o�����_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o�ւ��I���h���ɂ��]���������̋@�������������B�@�L�������ւ��I���h���ɂ��ō������_�o����ăE����X�����ցE���]��������]�������n�̌����������N����B�A��ʎh���ɂ��O���_�o����� �E����X�����ցE�O��]��������]�������n���тɊ�ʂ̌����������N����B�B�̊��E�̎��ւ��I���h���ɂ��Ґ��ԗl�̘H����}�C�l���g�j����đ�]�玿�̌�������������B�C�̊��E�̎��ւ��I���h�� �ɂ������_�o�����o�R���ē��z�����_�o����A�E����X�����ցE�O��]�����E����]��������]�������n�̌����������N����B�I���h���ɂ�肱���4���[�g����]��������������\�����������ꂽ�B |

|||||||||||||||||||||||||||||

| ���p���� |

|||||||||||||||||||||||||||||

| 1)�������F,��ؑ��G. �]�z���߂ɂ�����]���ǎx�z�_�o�̖���. �]�z���. 2005; 17:138-44. 2)�ˌ��M��,��ؑ��G��.�O���_�o�d�C�h���ɂ�郉�b�g�]�����������ۂɂ�����CGRP��e�̖̂����ɂ���,�]�z���. 2003; 15(2): 81-2. 3)Goadsby PJ, Edvinsson L, et al. Release of vasoactive peptides in the extracerebral circulation of humans and the cat during activation of the trigeminovascular system. Ann neurol. 1988; 23: 193-6. 4)��ؑ��G.�]���ǂ̐_�o�x�z. �]�_�o. 1993; 45(1): 6-19. 5)�������F,��ؑ��G. �V�����]�z���ߐ_�o. Clinical Neuroscience. 2004; 22:403-5. 6)Weidenhofer J, Yip J, Zavitsanou K, et al. Immunohistochemical localisation of the NK1 receptor in the human amygdala: Preliminary investigation in schizophrenia.Prog Neuropsychopharmacol Biol Psychiatry. 2006; 30: 1313-21. 7)Oda Y, Nakanishi I. The distribution of cholinergic neurons in the human central nervous system.Histol Histopathol. 2000; 15: 825-34. 8)Tong XK,Hamel E.Basal forebrain nitric oxide synthase (NOS)-containing neurons project to microvessels and NOS neurons in the rat neocortex: cellular basis for cortical blood flow regulation.Eur J Neurosci. 2000; 12: 2769-80. 9)Biesold D, Inanami O, Sato A, Sato Y. Stimulation of the nucleus basalis of Meynert increases cerebral cortical blood flow in rats. Neuroscience Letters. 1989; 98: 39-44. 10)Kurosawa M, Sato A, Sato Y. Stimulation of the nucleus basalis of Meynert increases acetylcholine release in the cerebral cortex. Neuroscience Letters. 1989; 98: 45-50. 11)Akaishi T, Kimura A, Sato A, Suzuki A. Responses of neurons in the nucleus basalis of Meynert to various afferent stimuli in rats. NeuroReport. 1990; 1: 37-39. 12)Adachi T, Meguro K, Sato A, Sato Y. Cutaneous stimulation regulates blood flow in cerebral cortex in anesthetized rats. NeuroReport. 1990; 1: 41-4. 13)Uchida S, Kagitani F, Suzuki A, Aikawa Y. Effect of Acupuncture-Like Stimulation on Cortical Cerebral Blood Flow in Anesthetized Rats. Japanese Journal of Physiology. 2000; 50: 495-507. 14)Uchida S, Suzuki A, Kagitani F, Nakajima K, Aikawa Y. Effect of Moxibustion Stimulation of Various Skin Areas on Cortical Cerebral Blood Flow in Anesthetized Rats. Am J Chin Med. 2003; 31(4): 611-621. 15)���R�E��.���̕���40�N(���R�E�勳���ŏI�u�`�^)�D���R�E�勳�������Ɛіژ^. 1975: 1-40. 16)De Ceballos ML, et al. lncreased [Met]Enkephalin and Decreased Substance P in Spinal Cord Following Thermal lnjury to One Limb. Neuroscience. 1990; 36(3): 731-6. 17)�R�c�ӏ�, ���쟩,�n���O.�o������Substance-P�ܗL���ۂ������Ɉ����N�����Ǐ����Ɋo�}���̋@���ɂ��āD�㓹�̓�. 1995; 54(9): 13-8. 18)�R�c�ӏ�,���쟩,�n���O.�q�g���J�������ɂ�����Substance-P�z����趂ƃ����p�n�̊֘A�ɂ���.�S���I���. 1994; 44(2): 149-154. 19)�R�c�ӏ�,���쟩,�n���O.�o���ւ��I���范�������p�ǂ���ĖƉu�n������@���ɂ���.�㓹�̓�. 1994; 53(12): 14-21. 20)Yamada K, et al. An Examination of the Close Relationship between Lymphatic Vessels and Nerve Fibers Containing Calcitonin Gene-Related Peptide and Substance P in Rat Skin. Nagoya J Med Sci. 1996; 59: 143-50. 21)�R�c�ӏ�,�n���O.�_�o�`�B�����ܗL�m�o�_�o���ۂ������N�����I�����Ñ��펾�������@���D�㓹�̓�. 1999; 58(11):31-42. |

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|